人事担当者4割が生成AIを活用、活用企業は人的資本経営を重視する傾向も高い割合に【カオナビ調べ】

マスメディアン編集部 2025.06.27

- 人事

- 人的資本

カオナビは、企業の人事担当者を対象に「生成AI活用に関する実態調査」を実施した。

生成AIの進展が著しく、日常的に活用しているシーンを多く目にするようになってきた一方、ビジネスシーンにおいては生成AIの活用率が3割強に留まっていることが、同社調べの「企業の生成AI活用に関する実態調査」でわかった。今回、人事担当者に焦点を当てて業務においてどの程度利用されてきているのか、状況を把握するために調査を実施した。

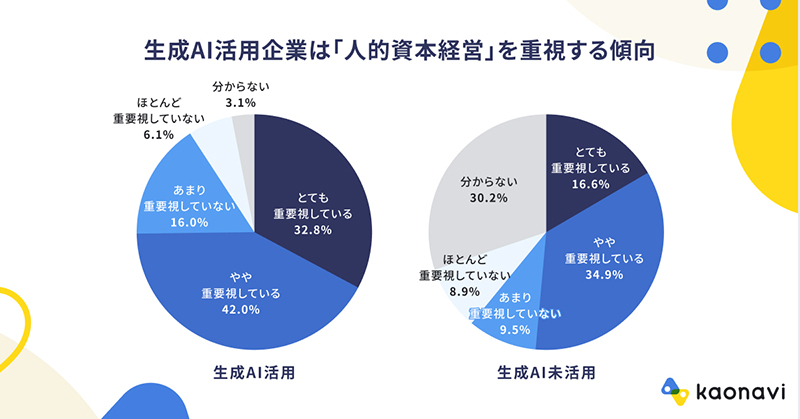

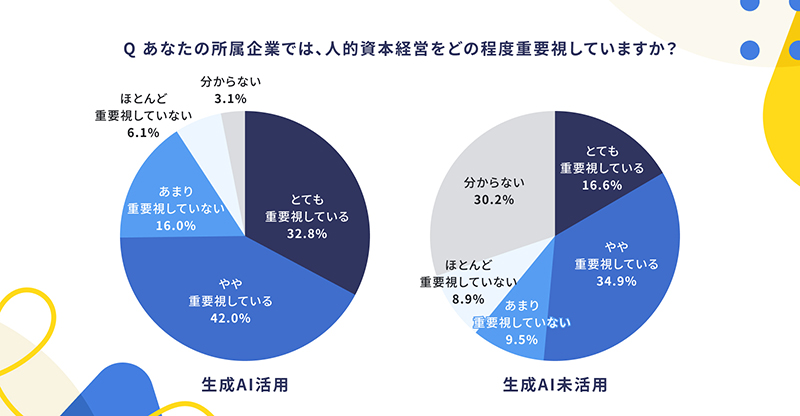

その結果、人事担当者の4割が生成AIを業務で活用していることが判明した。また、人事担当者が生成AIを活用している会社ほど、人的資本経営を「非常に重視している」割合が高く、未活用企業の約2倍であることも明らかになった。

調査サマリーと、結果の詳細は以下の通り。

調査サマリー

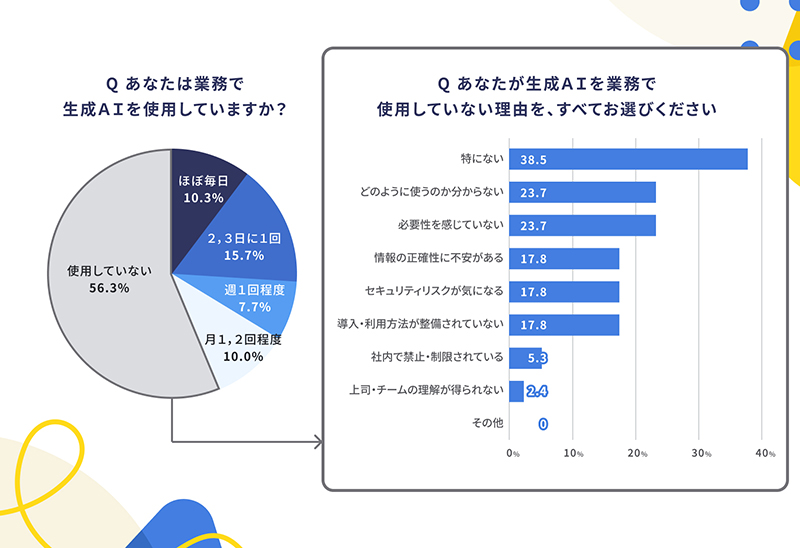

・調査結果(1):人事担当者の生成AI活用は43.7%。使用しない理由に「どのように使うのかわからない」の声も。

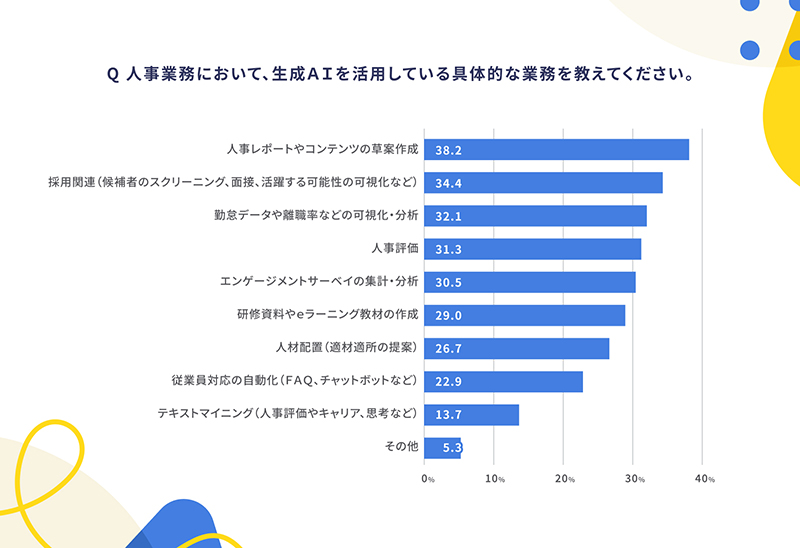

・調査結果(2):人材採用や勤怠・離職率データの分析、人事評価など、さまざまな分野で活用されている。

・調査結果(3):人事担当者が生成AIを活用している会社ほど、DX、人的資本経営を重視し、人事システム導入にも積極的な傾向に。また、人的資本経営を「非常に重視している」割合は、生成AI活用者が未活用者の約2倍。

・調査結果(2):人材採用や勤怠・離職率データの分析、人事評価など、さまざまな分野で活用されている。

・調査結果(3):人事担当者が生成AIを活用している会社ほど、DX、人的資本経営を重視し、人事システム導入にも積極的な傾向に。また、人的資本経営を「非常に重視している」割合は、生成AI活用者が未活用者の約2倍。

調査結果

(1)4割の人事担当者が生成AIを活用(n=300)

「業務で生成AIを使用しているか」という問いに対し、人事担当者の43.7%が使用していると回答した。

生成AIを業務で使用していない人事担当者にその理由を聞いたところ、「特に理由はない(38.5%)」に続いて多かったのが、「どのように使うのかわからない(23.7%)」、「必要性を感じていない(23.7%)」だった。

「情報の正確性に不安がある(17.8%)」、「セキュリティリスクが気になる(17.8%)」と続き、生成AIへの理解不足や信頼性への懸念が活用を妨げる一因となっていることがわかる。

「業務で生成AIを使用しているか」という問いに対し、人事担当者の43.7%が使用していると回答した。

生成AIを業務で使用していない人事担当者にその理由を聞いたところ、「特に理由はない(38.5%)」に続いて多かったのが、「どのように使うのかわからない(23.7%)」、「必要性を感じていない(23.7%)」だった。

「情報の正確性に不安がある(17.8%)」、「セキュリティリスクが気になる(17.8%)」と続き、生成AIへの理解不足や信頼性への懸念が活用を妨げる一因となっていることがわかる。

(2)人材採用や勤怠・離職率データの分析、人事評価など、さまざまな分野で活用(n=131)

生成AIを業務で使用している人事担当者131名に、どのような業務で活用しているかを聞いたところ、最も多かったのは「人事レポートやコンテンツの草案作成(38.2%)」だった。

ついで「採用関連(34.4%)」、「勤怠データや離職率などの可視化・分析(32.1%)」、「人事評価(31.3%)」、「エンゲージメントサーベイの集計・分析(30.5%)」と続き、人事に関する情報の整理や言語化に生成AIを活用している傾向が見られた。

また、「研修資料やeラーニング教材の作成(29.0%)」や「人材配置の提案(26.7%)」など、育成や異動に関わる業務にも幅広く活用されていることがわかる。

生成AIを業務で使用している人事担当者131名に、どのような業務で活用しているかを聞いたところ、最も多かったのは「人事レポートやコンテンツの草案作成(38.2%)」だった。

ついで「採用関連(34.4%)」、「勤怠データや離職率などの可視化・分析(32.1%)」、「人事評価(31.3%)」、「エンゲージメントサーベイの集計・分析(30.5%)」と続き、人事に関する情報の整理や言語化に生成AIを活用している傾向が見られた。

また、「研修資料やeラーニング教材の作成(29.0%)」や「人材配置の提案(26.7%)」など、育成や異動に関わる業務にも幅広く活用されていることがわかる。

(3)人事担当者が生成AIを活用している会社ほど、人的資本経営を「非常に重視している」割合が高く、未活用企業の約2倍に

「所属企業が人的資本経営をどの程度重視しているか」を聞いた結果、生成AIを業務で活用している人事担当者(n=131)のうち、32.8%が「とても重視している」と回答し、未活用者(n=169)の16.6%の約2倍に上った。

一方で、「わからない」と回答した割合も、生成AI活用者が3.1%だったのに対し、未活用者では30.2%に上り、生成AIの活用度合と人的資本経営の理解に一定の相関が見られた。

「所属企業が人的資本経営をどの程度重視しているか」を聞いた結果、生成AIを業務で活用している人事担当者(n=131)のうち、32.8%が「とても重視している」と回答し、未活用者(n=169)の16.6%の約2倍に上った。

一方で、「わからない」と回答した割合も、生成AI活用者が3.1%だったのに対し、未活用者では30.2%に上り、生成AIの活用度合と人的資本経営の理解に一定の相関が見られた。

調査概要

調査名:人事担当者の生成AI活用に関する実態調査

調査主体:カオナビ

調査方法:Webアンケート方式

調査期間:2025年5月14日~16日

対象者:全国20~50代の人事担当者(男女)300名

回答の構成比は小数第1位もしくは第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはならない。そのため、グラフ表示の構成比と実際の計算結果に差異が生じる場合がある。

調査名:人事担当者の生成AI活用に関する実態調査

調査主体:カオナビ

調査方法:Webアンケート方式

調査期間:2025年5月14日~16日

対象者:全国20~50代の人事担当者(男女)300名

回答の構成比は小数第1位もしくは第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にはならない。そのため、グラフ表示の構成比と実際の計算結果に差異が生じる場合がある。