男女の賃金差異は昨年から約0.6%縮小「女性の活躍推進企業データベース」【厚生労働省・マーサージャパン調べ】

マスメディアン編集部 2024.09.13

- 人事

マーサージャパンは、厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」の分析結果を発表した。

常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して男女の賃金差異の公表が義務化されてから約2年が経過した。昨年に引き続き、マーサージャパンは、2024年7月8日時点のデータを基に、日本企業における男女の賃金差異を分析した。分析結果の詳細は以下の通り。

常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して男女の賃金差異の公表が義務化されてから約2年が経過した。昨年に引き続き、マーサージャパンは、2024年7月8日時点のデータを基に、日本企業における男女の賃金差異を分析した。分析結果の詳細は以下の通り。

男女の賃金差異(正規雇用/平均)

昨年(2023年7月6日時点)と今年(2024年7月8日時点)の企業の男女の賃金差異(男性の賃金を100とした時の女性の賃金)を比較すると、常時雇用労働者301人以上の全企業平均で74.9%となり、昨年の74.3%から0.6%ほど縮小している。データ公開企業が大幅に増加したことがこの変化に影響している可能性がある。前回の集計と今回の集計の両方でデータが登録されていた企業(4387社)に絞り、平均を再度比較したところ、正規雇用の男女賃金差異は昨年の74.07%から74.41%に縮小し、その幅は0.3%にとどまった。

業種別の傾向も昨年と大きく変わらず、保険・銀行などの金融業では賃金差異が大きく、教育・医療業では差異が小さい傾向が見られる。

業種別の傾向も昨年と大きく変わらず、保険・銀行などの金融業では賃金差異が大きく、教育・医療業では差異が小さい傾向が見られる。

男女賃金差異解消のためのデータ活用

現在、多くの企業が男女賃金差異情報の2回目の公表を終えており、同業種や競合他社と比較して自社の位置づけを確認するために厚労省のデータをベンチマークとして活用できる状況である。厚生労働省のデータベースの規模が拡大し、企業は、より詳細なベンチマークが可能となっている。男女賃金差異情報の公表後、自社と他社のデータを比較することで、差異の縮小に向けた施策のヒントを得られると、同社は考えている。

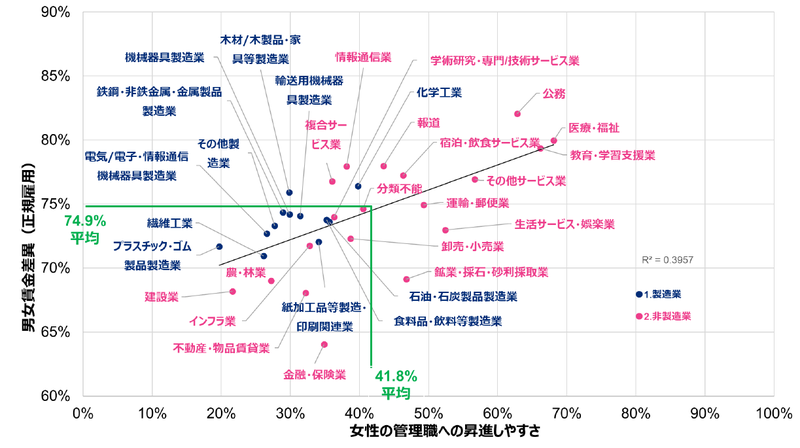

同社では、企業が男女賃金差異の主な原因として挙げていた「男女の職位差」に注目し、「女性の管理職への昇進しやすさ」と「男女賃金差異」の関係を可視化することで、業種別の女性活躍推進状況を整理した(図1)。

図1は、本分析のために「女性の管理職への昇進しやすさ」を指標としてマーサーで定義した。女性活躍推進データベース上で各社が公表している女性管理職比率を、正社員に占める女性の割合で除して個別企業の従業員分布差を補正したものであり、本分析では、女性管理職比率÷女性従業員比率=「女性の管理職への昇進しやすさ」と呼んでいる。

たとえば、女性管理職が10%ずついる2つの会社A社とB社は同じように見えるが、A社の女性従業員比率が50%であれば、女性が管理職に昇進する可能性は実際には10%÷50%=20%に過ぎない。一方、B社の女性従業員比率が10%であれば、この会社では女性社員も男性社員も、管理職昇進のチャンスは平等といえる。

同社では、企業が男女賃金差異の主な原因として挙げていた「男女の職位差」に注目し、「女性の管理職への昇進しやすさ」と「男女賃金差異」の関係を可視化することで、業種別の女性活躍推進状況を整理した(図1)。

図1は、本分析のために「女性の管理職への昇進しやすさ」を指標としてマーサーで定義した。女性活躍推進データベース上で各社が公表している女性管理職比率を、正社員に占める女性の割合で除して個別企業の従業員分布差を補正したものであり、本分析では、女性管理職比率÷女性従業員比率=「女性の管理職への昇進しやすさ」と呼んでいる。

たとえば、女性管理職が10%ずついる2つの会社A社とB社は同じように見えるが、A社の女性従業員比率が50%であれば、女性が管理職に昇進する可能性は実際には10%÷50%=20%に過ぎない。一方、B社の女性従業員比率が10%であれば、この会社では女性社員も男性社員も、管理職昇進のチャンスは平等といえる。

業種別の傾向として、女性の管理職への昇進しやすさと男女の賃金差異には正の相関が見られ、女性が昇進しやすい企業ほど賃金差異が小さい傾向にある。また、業種間の比較では、非製造業・サービス業は製造業に比べ女性が管理職に昇進しやすく、賃金差異が小さい傾向が見られる。

■自動車業種における企業別比較

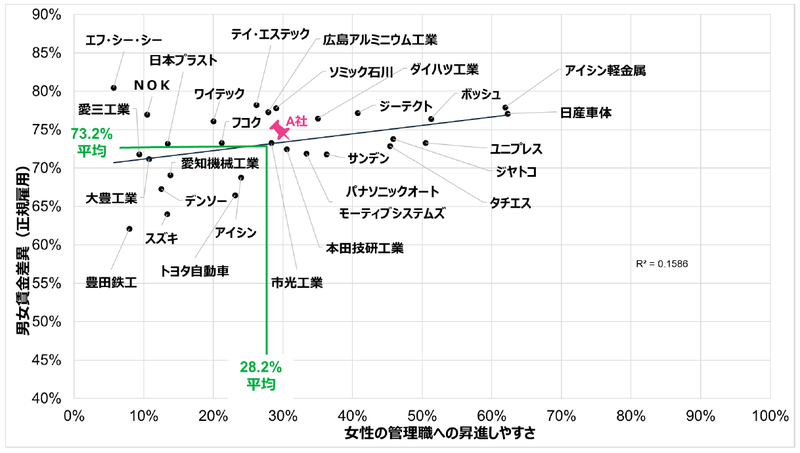

「自動車」業種では、ある自動車メーカーA社(女性の管理職への昇進しやすさ:30.0%、正規雇用社員の男女賃金差異:75.0%)は、同業種内での平均(女性の管理職への昇進しやすさ:28.2%、正規雇用社員男女賃金差異:73.2%)を上回っていることが確認できる。このように、企業ごとにデータをプロットすることで、自社の位置づけをより具体的に把握できる。

■自動車業種における企業別比較

「自動車」業種では、ある自動車メーカーA社(女性の管理職への昇進しやすさ:30.0%、正規雇用社員の男女賃金差異:75.0%)は、同業種内での平均(女性の管理職への昇進しやすさ:28.2%、正規雇用社員男女賃金差異:73.2%)を上回っていることが確認できる。このように、企業ごとにデータをプロットすることで、自社の位置づけをより具体的に把握できる。

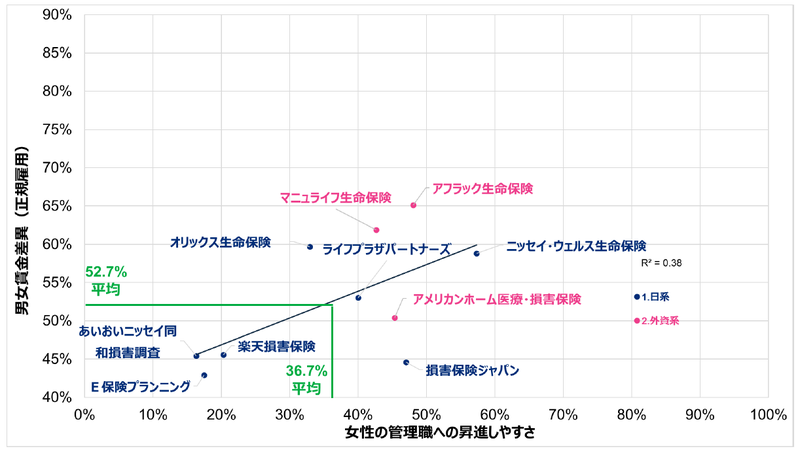

■保険業種における企業別比較

「保険」業では、外資系企業の方が女性が管理職に昇進しやすく、男女賃金差異も小さい傾向が見られる。これは、一般職・総合職などの雇用区分の違いに関連する可能性がある。

「保険」業では、外資系企業の方が女性が管理職に昇進しやすく、男女賃金差異も小さい傾向が見られる。これは、一般職・総合職などの雇用区分の違いに関連する可能性がある。

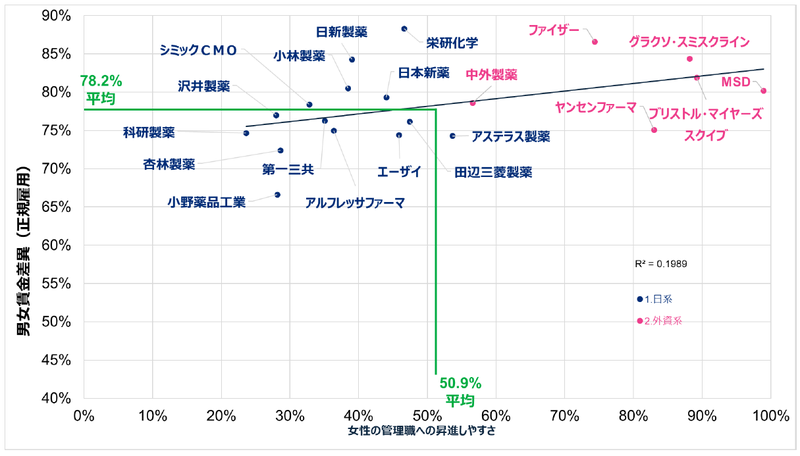

■医薬品業種における企業別比較

医薬品業種では、外資系企業が賃金差異の縮小に向けたガバナンスを強化している一方、日系企業では対応が遅れているケースが多い。この違いは結果にも反映されており、業種内でのばらつきが見られる。

医薬品業種では、外資系企業が賃金差異の縮小に向けたガバナンスを強化している一方、日系企業では対応が遅れているケースが多い。この違いは結果にも反映されており、業種内でのばらつきが見られる。

外資系企業と日系企業の違いに注目すると、その違いがより顕著に見られたのは「医薬品」業である。医薬品業は、業種別の集計において男女の賃金差異が全社平均よりも小さい業種である。「医薬品」業・1001人以上の企業の分布を見ると、外資系企業と日系企業の分布が明確に分かれている。外資系製薬企業は、グローバル主導で賃金差異に対するガバナンスが強化されている場合が多く、賃金差異の算出だけでなく、差異縮小のための賃金調整なども行われている。

一方、日系製薬企業はそこまでの対応をしていないケースが多く、そのスタンス・体制の違いが結果にも表れているといえる。全体で見ると男女賃金差異が小さく女性活躍が進んでいる業種でも、個別に見ると各企業の属性・状況によって結果に差が生じていることがわかる。

このように、同業種の中でも企業によって女性登用状況に違いがあり、中でも外資系企業が実現している施策が日系企業ではできていないことがある。この現状は、業種ごと・企業ごとの具体的な女性活躍推進施策を見直し、さらなる推進の参考とする上で価値のある事実であるといえる。

一方、日系製薬企業はそこまでの対応をしていないケースが多く、そのスタンス・体制の違いが結果にも表れているといえる。全体で見ると男女賃金差異が小さく女性活躍が進んでいる業種でも、個別に見ると各企業の属性・状況によって結果に差が生じていることがわかる。

このように、同業種の中でも企業によって女性登用状況に違いがあり、中でも外資系企業が実現している施策が日系企業ではできていないことがある。この現状は、業種ごと・企業ごとの具体的な女性活躍推進施策を見直し、さらなる推進の参考とする上で価値のある事実であるといえる。