職場内コミュニケーションの「壁」の原因とは 年代・役職別に調査【ジェイフィール調べ】

マスメディアン編輯部 2024.07.12

- インナーコミュニケーション

ジェイフィールは「人・組織・コミュニティ」に関わるアンケートを実施した。本調査は、「職場で『静かなる分断』が起こっているのではないか」という仮説の基、行われた。

「静かなる分断」とは、気軽に真面目な話ができない、真の対話ができないといった、関係性は悪くはないけど、どこか距離感のある状態を指す、同社の定義する言葉である。本調査の目的は、世代間、上司・部下間、男女間などの職場の人間関係の中で、どの年代、どの階層で分断が起こっているのかを量的研究で明らかにすることである。さらに、「静かなる分断」の真の要因は何なのか、それが仕事、職場、会社へのエンゲージメントにどう影響するのか、働く人の感情にどれほど影響があるのかも調査を行った。

「静かなる分断」とは、気軽に真面目な話ができない、真の対話ができないといった、関係性は悪くはないけど、どこか距離感のある状態を指す、同社の定義する言葉である。本調査の目的は、世代間、上司・部下間、男女間などの職場の人間関係の中で、どの年代、どの階層で分断が起こっているのかを量的研究で明らかにすることである。さらに、「静かなる分断」の真の要因は何なのか、それが仕事、職場、会社へのエンゲージメントにどう影響するのか、働く人の感情にどれほど影響があるのかも調査を行った。

調査結果のサマリー

■「静かなる分断」は静かに進んでいる

・多くの人が「安心して話せるが、本音は言えない」状況にあるということがわかった。言い換えると、本音を隠しながら仕事をしているということである。

・本音を言えない状況が続くことで、お互いに真の対話ができない、思いを重ねることができないという「静かなる分断」が進んでいる状況にあると考えられる。

■マネージャーがいきいきと働ける環境をつくることが、分断を超えるカギとなる

・職場の誰に心理的壁(分断)を感じるかを聞いたところ、上司、部門長、役員、人事部担当を挙げる人が多い。何かしらの権限を持っていると思う相手には、分断を感じているようだ。

・特に上司との壁については、上司の部下に対する高圧的言動により、部下が価値観が合わないと判断し、それ以上踏みこまない様子が窺えた。

・マネージャー層は上司から強いプレッシャーを受けており、それが原因となって、部下に対して高圧的に接してしまい、上下で分断が起きているとも考えられる。

・マネージャー層が上司と分断するとマネージャー層の感情レベルが下がり、仕事、職場、会社へのエンゲージメントが下がる。そして、マネージャー層のエンゲージメントや感情レベルが下がると一般社員層のエンゲージメント、感情レベルも下がると推察される。

・上記考察から、マネージャー層がいきいきと働ける環境をつくることが、職場内のエンゲージメントおよび感情レベルを上げる大きな要因になると思われる。

■理想の職場はどの世代も同じようなイメージを持っている

・理想の職場と現在の職場への認識は、お金を稼ぐ場がどちらも一番高かった。しかし、それ以外の項目は理想とする状態に現状がついてきておらず、ギャップがあった。

・多くの人が「仲間と協力し、信頼し合い、新しい価値を創造し、自分の存在意義を実感し、夢を実現でき、社会課題を解決し、自己実現をする場」でありたいということがわかった。

・この理想の状態に世代間のギャップは見受けられなかった。この理想の状態についてお互いで対話ができずにいることが、「静かなる分断」を加速しているのではないかと思われる。

・また、世代間ごとの価値観の違いがあるため、コミュニケーションが取りづらいという話を耳にするが、実は因果関係が逆で、自分たちの本音や理想を話し合えていないから、価値観のギャップが埋まらないのではないかと推察する。

・多くの人が「安心して話せるが、本音は言えない」状況にあるということがわかった。言い換えると、本音を隠しながら仕事をしているということである。

・本音を言えない状況が続くことで、お互いに真の対話ができない、思いを重ねることができないという「静かなる分断」が進んでいる状況にあると考えられる。

■マネージャーがいきいきと働ける環境をつくることが、分断を超えるカギとなる

・職場の誰に心理的壁(分断)を感じるかを聞いたところ、上司、部門長、役員、人事部担当を挙げる人が多い。何かしらの権限を持っていると思う相手には、分断を感じているようだ。

・特に上司との壁については、上司の部下に対する高圧的言動により、部下が価値観が合わないと判断し、それ以上踏みこまない様子が窺えた。

・マネージャー層は上司から強いプレッシャーを受けており、それが原因となって、部下に対して高圧的に接してしまい、上下で分断が起きているとも考えられる。

・マネージャー層が上司と分断するとマネージャー層の感情レベルが下がり、仕事、職場、会社へのエンゲージメントが下がる。そして、マネージャー層のエンゲージメントや感情レベルが下がると一般社員層のエンゲージメント、感情レベルも下がると推察される。

・上記考察から、マネージャー層がいきいきと働ける環境をつくることが、職場内のエンゲージメントおよび感情レベルを上げる大きな要因になると思われる。

■理想の職場はどの世代も同じようなイメージを持っている

・理想の職場と現在の職場への認識は、お金を稼ぐ場がどちらも一番高かった。しかし、それ以外の項目は理想とする状態に現状がついてきておらず、ギャップがあった。

・多くの人が「仲間と協力し、信頼し合い、新しい価値を創造し、自分の存在意義を実感し、夢を実現でき、社会課題を解決し、自己実現をする場」でありたいということがわかった。

・この理想の状態に世代間のギャップは見受けられなかった。この理想の状態についてお互いで対話ができずにいることが、「静かなる分断」を加速しているのではないかと思われる。

・また、世代間ごとの価値観の違いがあるため、コミュニケーションが取りづらいという話を耳にするが、実は因果関係が逆で、自分たちの本音や理想を話し合えていないから、価値観のギャップが埋まらないのではないかと推察する。

調査結果の詳細

■心理的安全性に関する調査

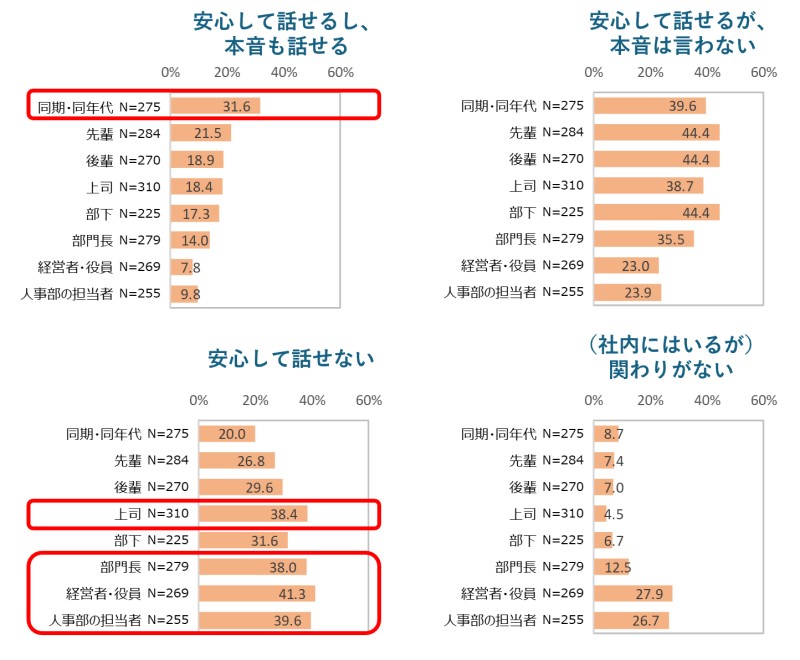

Q:それぞれのあなたの気持ちに近い気持ちは何ですか?

・同期・同年代が最も本音が言える結果となったが、その数値は高くはなく、約4割の人が本音を言えないことがわかった。

・安心して話せない相手は、上司、部門長、経営者・役員、人事となった。

・何かしらの権限を持っていると思われる相手には、壁が生まれる可能性がある。

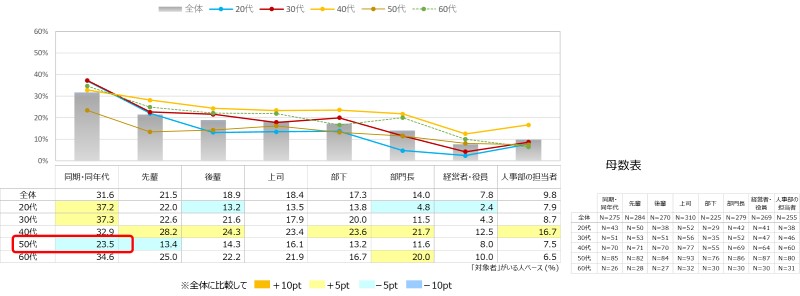

Q:それぞれのあなたの気持ちに近い気持ちは何ですか?

・同期・同年代が最も本音が言える結果となったが、その数値は高くはなく、約4割の人が本音を言えないことがわかった。

・安心して話せない相手は、上司、部門長、経営者・役員、人事となった。

・何かしらの権限を持っていると思われる相手には、壁が生まれる可能性がある。

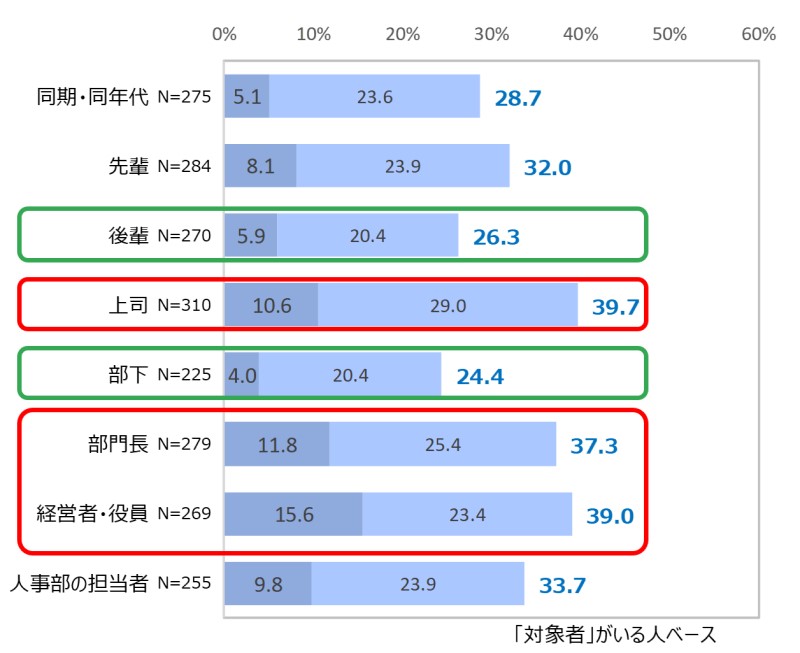

■分断度(心理的な壁を感じる度合い)に関する調査

Q:あなたは、以下の人たちの中で、コミュニケーションを取ることが難しいなど、心理的な壁を感じている相手がいますか?

・心理的な壁を感じる度合い=分断度の高い相手は「上司」が最も高かった。同水準で「経営者・役員」「部門長」となっており、こちらでも何らかの権限を持っていると思われる相手には壁を感じている様子が窺えた。

・後輩や部下に対しても、約4分の1の人が何らかの壁を感じている様子が見受けられた。

・多くのビジネスパーソンが、職場で「静かなる分断」を感じているのではないかと思われる。

Q:あなたは、以下の人たちの中で、コミュニケーションを取ることが難しいなど、心理的な壁を感じている相手がいますか?

・心理的な壁を感じる度合い=分断度の高い相手は「上司」が最も高かった。同水準で「経営者・役員」「部門長」となっており、こちらでも何らかの権限を持っていると思われる相手には壁を感じている様子が窺えた。

・後輩や部下に対しても、約4分の1の人が何らかの壁を感じている様子が見受けられた。

・多くのビジネスパーソンが、職場で「静かなる分断」を感じているのではないかと思われる。

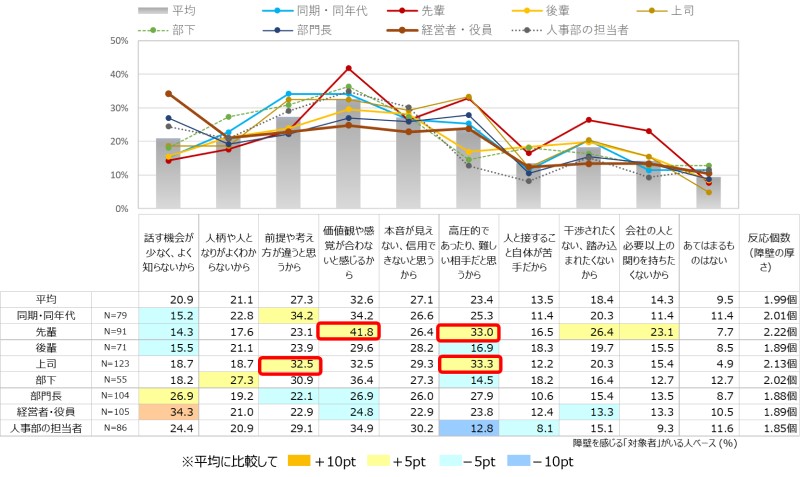

■分断心理(分断を感じる理由)に関する調査

Q:あなたが、前問(上記)でお答えになった職場の人に対して、心理的な壁を感じるのは、どのような理由からですか?

・上司に対しては「前提や考え方が違う」「高圧的」という理由がトップで、先輩に関しては「価値観が合わない」「高圧的」という理由がトップであった。

・仮説として、上司、先輩が部下、後輩に対して自分の価値観を強く押し付けようとしていることが要因ではないか。

・もしくは、社会的に◯◯ハラスメントが強く取り上げられており、上司、先輩の言動に対して強く反応してしまっている可能性がある。

Q:あなたが、前問(上記)でお答えになった職場の人に対して、心理的な壁を感じるのは、どのような理由からですか?

・上司に対しては「前提や考え方が違う」「高圧的」という理由がトップで、先輩に関しては「価値観が合わない」「高圧的」という理由がトップであった。

・仮説として、上司、先輩が部下、後輩に対して自分の価値観を強く押し付けようとしていることが要因ではないか。

・もしくは、社会的に◯◯ハラスメントが強く取り上げられており、上司、先輩の言動に対して強く反応してしまっている可能性がある。

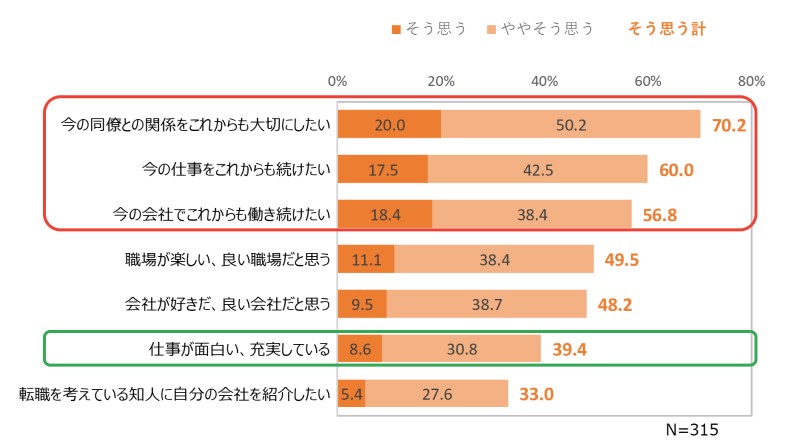

■エンゲージメントに関する調査

Q:今の職場で働いていて、あなたはどのように感じていますか?

・約7割の人が、同僚との関係性維持を望んでいる。また、過半数が今の業務、会社での継続勤務意向を示している。

・しかし、約6割の人が、仕事の面白さや充実感を感じていないことがわかった。

・このことから、仕事は生活のためと割り切っている人が少なくない様子が窺える。

Q:今の職場で働いていて、あなたはどのように感じていますか?

・約7割の人が、同僚との関係性維持を望んでいる。また、過半数が今の業務、会社での継続勤務意向を示している。

・しかし、約6割の人が、仕事の面白さや充実感を感じていないことがわかった。

・このことから、仕事は生活のためと割り切っている人が少なくない様子が窺える。

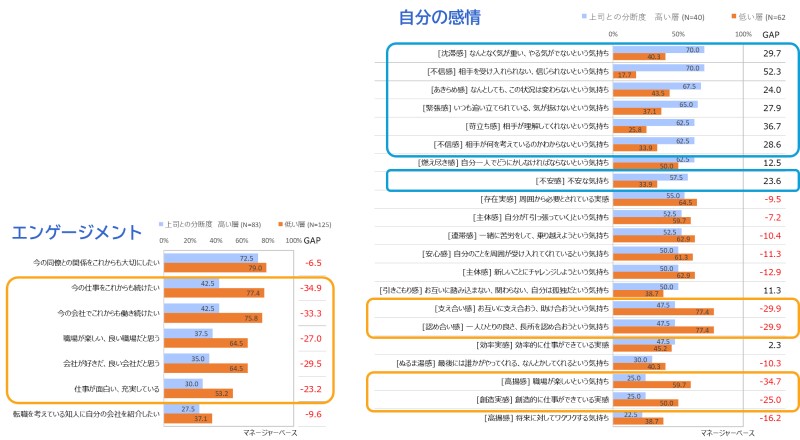

■<上司別の分断度>マネージャーにおける分断度のエンゲージメントへの影響

・マネージャー層は、その上司との分断度が高い人はエンゲージメント指数が低く、感情レベルも低いことがわかった。

・上司との分断度が高い人と低い人のエンゲージメント指数を見ると、ほとんどの項目において、20~30%もの大きなギャップがあった。

・感情レベルでも分断度が高い人はポジティブな感情が低く、ネガティブ感情が高い。ここでも大きなギャップが見受けられた。

・上司からさまざまなプレッシャーを受けたマネージャーに大きなストレスがかかり、パフォーマンスが低下する様子が窺える。

・マネージャー層は、その上司との分断度が高い人はエンゲージメント指数が低く、感情レベルも低いことがわかった。

・上司との分断度が高い人と低い人のエンゲージメント指数を見ると、ほとんどの項目において、20~30%もの大きなギャップがあった。

・感情レベルでも分断度が高い人はポジティブな感情が低く、ネガティブ感情が高い。ここでも大きなギャップが見受けられた。

・上司からさまざまなプレッシャーを受けたマネージャーに大きなストレスがかかり、パフォーマンスが低下する様子が窺える。

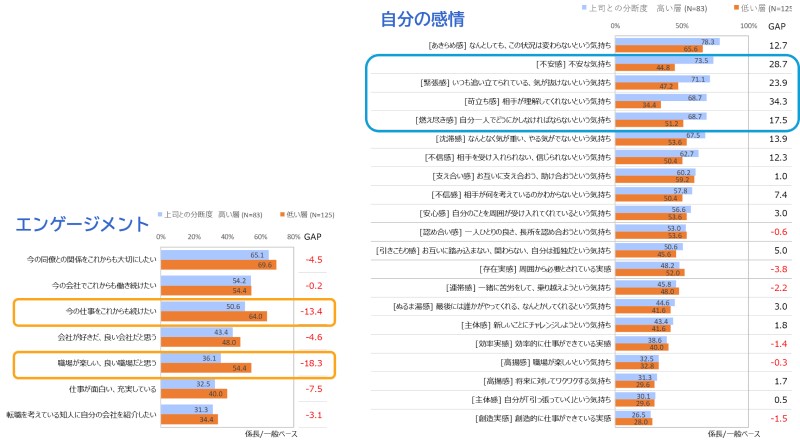

■<上司別の分断度>係長/一般社員における分断度のエンゲージメントへの影響

・係長/一般社員層は、上司との分断度が高いと「職場が楽しい」と感じられず、職場、仕事へのエンゲージメントが下がることがわかった。

・感情レベルでは分断度が低い層と高い層を比べると、分断度が高い層の方がネガティブな感情が極めて高くなる。

・上司の関わりが部下のパフォーマンスに大きな影響を与えている様子が窺えた。

・係長/一般社員層は、上司との分断度が高いと「職場が楽しい」と感じられず、職場、仕事へのエンゲージメントが下がることがわかった。

・感情レベルでは分断度が低い層と高い層を比べると、分断度が高い層の方がネガティブな感情が極めて高くなる。

・上司の関わりが部下のパフォーマンスに大きな影響を与えている様子が窺えた。

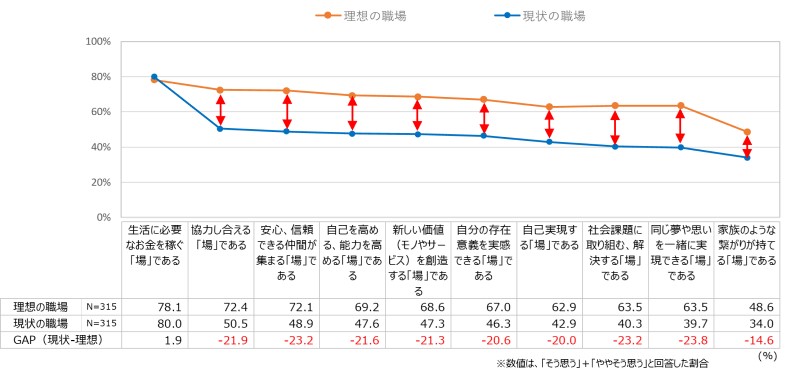

■職場の理想と現状に関する調査

Q:あなたにとって、現在の職場は、どのような「場」ですか?

Q:あなたにとって、理想の職場は、どのような「場」ですか?

・理想の職場と現状の職場では、お金を稼ぐ「場」という回答が共にトップであった。

・しかし、それ以外の項目ではギャップが目立ち、理想と現実に大きな差があることがわかった。加えて、理想の職場に対する思いは、年代や役職で大きなギャップは見受けられなかった。

・このことから、お互いにある程度共通した理想の状態をイメージしているものの、それが職場内で共有されていない可能性がある。

Q:あなたにとって、現在の職場は、どのような「場」ですか?

Q:あなたにとって、理想の職場は、どのような「場」ですか?

・理想の職場と現状の職場では、お金を稼ぐ「場」という回答が共にトップであった。

・しかし、それ以外の項目ではギャップが目立ち、理想と現実に大きな差があることがわかった。加えて、理想の職場に対する思いは、年代や役職で大きなギャップは見受けられなかった。

・このことから、お互いにある程度共通した理想の状態をイメージしているものの、それが職場内で共有されていない可能性がある。

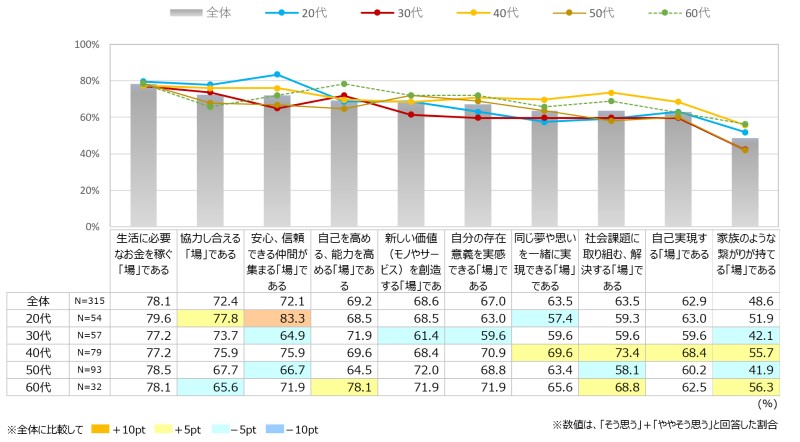

■職場の理想<年代別>

・理想の職場に対する認識について、年代での違いは大きくない。

・年代により価値観が変わってきている、価値観が合わないといった世代間のギャップに関する話をよく耳にするが、職場に対する期待は大きく変わらない。

・実は因果関係が逆で、理想の状態について話せていないことで価値観が違うと思い込んでいる可能性がある。

・理想の職場に対する認識について、年代での違いは大きくない。

・年代により価値観が変わってきている、価値観が合わないといった世代間のギャップに関する話をよく耳にするが、職場に対する期待は大きく変わらない。

・実は因果関係が逆で、理想の状態について話せていないことで価値観が違うと思い込んでいる可能性がある。

考察

ジェイフィールは、今必要なことは、マネージャーにこれ以上役割を付与し、負担を増やすことではなく、マネジメント業務を分担する「マネジメントシェアリング」を進めることで、マネージャー自身のやりがいを取り戻し、付加価値を高めていくことではないかと、考察する。

本来マネジメントはマネージャーひとりでやるものではなく、マネジメントは多岐に渡るため、組織の状況に応じて工夫していくことが肝要となるだろう。例えば 「仕事のマネジメント」と「人のマネジメント」などの機能でシェアする、曜日を分けるといった時間でシェアする、などいくつかの類型を考えることができる。

また、ほぼすべての年代で「理想の職場像」が共通していながら、「理想の職場と現状にギャップがある」と答えていた。職場内で理想の状態に関する対話ができていないことで、お互いの価値観を理解できていない状態にあることがわかった。ただ、多くの人が職場に対してポジティブな理想を持っており、それをシェアできる場と各個人の考えをつなぐ人がいれば、より良い職場になっていくものと同社は考える。

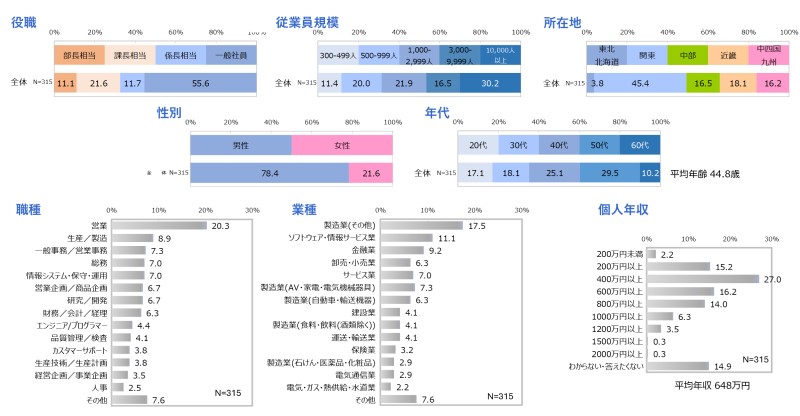

調査概要

調査形式:インターネット調査

調査地域:全国

調査対象者:従業員数300人以上の民間企業の正社員(上場企業もしくはそれに準ずるような企業)で、オフィスワーク勤務者

サンプル数:合計315s

実査期間:5月16日~18日

本来マネジメントはマネージャーひとりでやるものではなく、マネジメントは多岐に渡るため、組織の状況に応じて工夫していくことが肝要となるだろう。例えば 「仕事のマネジメント」と「人のマネジメント」などの機能でシェアする、曜日を分けるといった時間でシェアする、などいくつかの類型を考えることができる。

また、ほぼすべての年代で「理想の職場像」が共通していながら、「理想の職場と現状にギャップがある」と答えていた。職場内で理想の状態に関する対話ができていないことで、お互いの価値観を理解できていない状態にあることがわかった。ただ、多くの人が職場に対してポジティブな理想を持っており、それをシェアできる場と各個人の考えをつなぐ人がいれば、より良い職場になっていくものと同社は考える。

調査概要

調査形式:インターネット調査

調査地域:全国

調査対象者:従業員数300人以上の民間企業の正社員(上場企業もしくはそれに準ずるような企業)で、オフィスワーク勤務者

サンプル数:合計315s

実査期間:5月16日~18日