多様な人材の採用・活躍に求められるビロンギングの高い企業文化

岩本 隆 2025.02.05

- 採用

- 人事

企業経営におけるダイバーシティマネジメントの重要性は世界的に高まっている。経済産業省はこれを「ダイバーシティ経営」と表し、ダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」と定義し、推進している。経済産業省は、2017年3月に「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を策定・公表し、2018年6月に「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン改訂版」を公表した(※1)。

ダイバーシティに関する考え方は世界的に進化を続けている。最初はD&I(Diversity&Inclusion:ダイバーシティ&インクルージョン)という言葉が使われていたが、ここにE(Equity:エクイティ)という言葉が追加されてDEIという言葉に進化し、数年前からはさらにB(Belonging:ビロンギング)という言葉が追加されてDEIBという言葉に進化している。

・Diversity(ダイバーシティ):多様性

・Equity(エクイティ):公正性

・Inclusion(インクルージョン):包摂性

・Belonging(ビロンギング):所属意識や帰属意識

ビロンギングは所属意識や帰属意識を意味する(以下、本稿では「帰属意識」と表記する)が、同質な人材の集団における帰属意識ではなく、異質な人材の集団における帰属意識で、異質な人材の集団の中でも居心地が良いと感じられることを指す。

筆者は、海外でDEIBという言葉が使われ始めたころから、講演のたびにDEIBの考え方について話していたが、最初の頃は、「DEIB」という言葉でインターネット検索をしても日本語の情報はほとんど出てこなかった。が、この数年で少しずつ日本語の情報が増えてきて、直近では企業の経営方針として「DEIB」を掲げる企業も増えてきた。

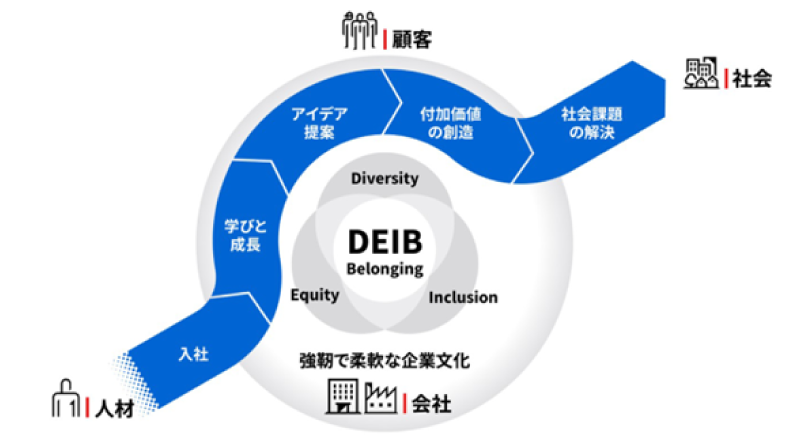

例えば、東芝グループは、2024年3月27日に「東芝グループDEIB方針」を公開した。図表に東芝グループのDEIBのイメージ図を示す。図表に示されているように、ビロンギングは、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの円が掛け合わさったところに位置付けられており、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンのすべてが満たされたときにビロンギングが高まる。

ダイバーシティに関する考え方は世界的に進化を続けている。最初はD&I(Diversity&Inclusion:ダイバーシティ&インクルージョン)という言葉が使われていたが、ここにE(Equity:エクイティ)という言葉が追加されてDEIという言葉に進化し、数年前からはさらにB(Belonging:ビロンギング)という言葉が追加されてDEIBという言葉に進化している。

・Diversity(ダイバーシティ):多様性

・Equity(エクイティ):公正性

・Inclusion(インクルージョン):包摂性

・Belonging(ビロンギング):所属意識や帰属意識

ビロンギングは所属意識や帰属意識を意味する(以下、本稿では「帰属意識」と表記する)が、同質な人材の集団における帰属意識ではなく、異質な人材の集団における帰属意識で、異質な人材の集団の中でも居心地が良いと感じられることを指す。

筆者は、海外でDEIBという言葉が使われ始めたころから、講演のたびにDEIBの考え方について話していたが、最初の頃は、「DEIB」という言葉でインターネット検索をしても日本語の情報はほとんど出てこなかった。が、この数年で少しずつ日本語の情報が増えてきて、直近では企業の経営方針として「DEIB」を掲げる企業も増えてきた。

例えば、東芝グループは、2024年3月27日に「東芝グループDEIB方針」を公開した。図表に東芝グループのDEIBのイメージ図を示す。図表に示されているように、ビロンギングは、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの円が掛け合わさったところに位置付けられており、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンのすべてが満たされたときにビロンギングが高まる。

東芝グループは、図表に示す考え方でビロンギングの高い企業文化をつくる取り組みを推進しており、ビロンギングについて以下のように記している(※2)。

「(ビロンギングは、)一人ひとりが『組織の一員として、自己を活かせる居場所がある」と感じる状態を指します。これは、D・E・Iを推進し、多様な従業員が個人として尊重され、挑戦・成長の機会を公正に与えられる企業文化・職場環境が実現した先に、強制されることなく、自然に感じられるものです。東芝グループは、多様な人財が『人と、地球の、明日のために。』貢献する意欲や志を抱き、挑戦し続けられる『魅力や価値のある居場所・集団』であることをめざします。」(※3)

従業員がビロンギングの高さを最も実感するのは、就職や転職をしたときであろう。また、大きな企業では部門ごとに組織文化が異なることもあり、そういった企業では異動の際にも実感する。多様な人材をうまく採用し、さらに活躍できるようにするには、ビロンギングの高い企業文化をつくることが非常に重要になる。採用戦略の大きな柱としてビロンギングに着目し、ビロンギングの高い企業文化をいかにつくっていくかが今後ますます重要になってくる。

※1:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」経済産業省Webサイト(2024年/https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/)

※2:東芝グループ「DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進(2024年/https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/social/diversity.html)

※3:()内は岩本氏補足

「(ビロンギングは、)一人ひとりが『組織の一員として、自己を活かせる居場所がある」と感じる状態を指します。これは、D・E・Iを推進し、多様な従業員が個人として尊重され、挑戦・成長の機会を公正に与えられる企業文化・職場環境が実現した先に、強制されることなく、自然に感じられるものです。東芝グループは、多様な人財が『人と、地球の、明日のために。』貢献する意欲や志を抱き、挑戦し続けられる『魅力や価値のある居場所・集団』であることをめざします。」(※3)

従業員がビロンギングの高さを最も実感するのは、就職や転職をしたときであろう。また、大きな企業では部門ごとに組織文化が異なることもあり、そういった企業では異動の際にも実感する。多様な人材をうまく採用し、さらに活躍できるようにするには、ビロンギングの高い企業文化をつくることが非常に重要になる。採用戦略の大きな柱としてビロンギングに着目し、ビロンギングの高い企業文化をいかにつくっていくかが今後ますます重要になってくる。

※1:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」経済産業省Webサイト(2024年/https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/)

※2:東芝グループ「DEIB(Diversity, Equity, Inclusion, Belonging)の推進(2024年/https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/social/diversity.html)

※3:()内は岩本氏補足

- 【執筆者プロフィール】

-

岩本 隆(いわもと たかし)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。