候補者体験(Candidate Experience)

岩本 隆 2024.12.18

- 採用

- 人事

近年、「〇〇体験」という言葉が経営のさまざまなところで使われるようになってきた。顧客やユーザーに対しては「顧客体験(Customer Experience:CX)」や「ユーザー体験(User Experience:UX)」、従業員に対しては「従業員体験(Employee Experience:EX)」など、ビジネスにおいてさまざまなステークホルダーの体験向上が重要になっているということである。

人材採用においては「候補者体験(Candidate Experience:CX)」という言葉が重要視されるようになってきた。そのため、2023年6月に発行されたリクルートメントのガイドラインの国際規格であるISO 30405(※1)においても、候補者体験が重要な考え方としてハイライトされるようになった。

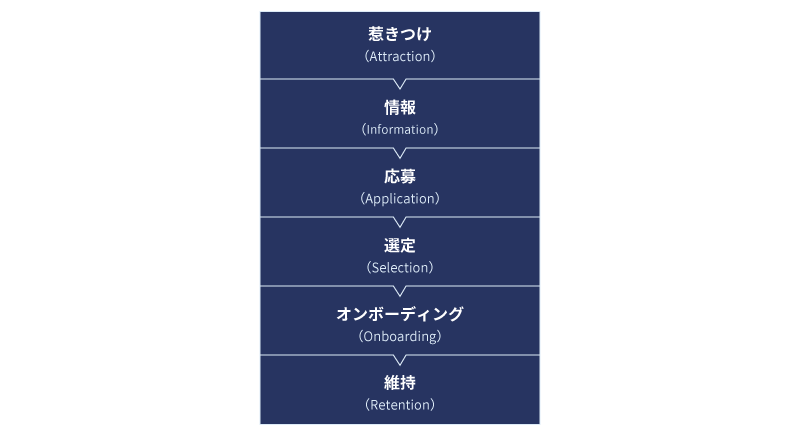

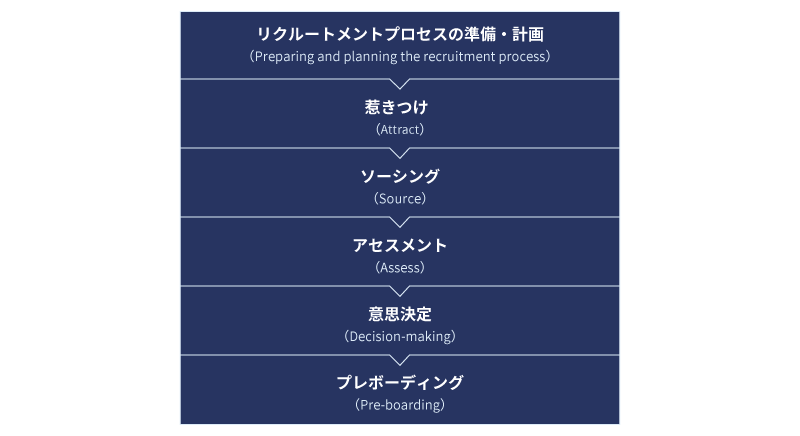

候補者体験という言葉は2011年にゲリー・クリスピン(Gerry Crispin)とマーク・メーラー(Mark Mehler)によって定義された(※2)。当初は応募者(「応募者(Applicant)」は企業の採用候補になった段階で「候補者」になる)が経験する6つのフェーズにおける体験向上を提供する「6フェーズモデル(6-phase model)」が提唱されたが、現在は、6フェーズモデル以外のさまざまなモデルが提唱されており、フェーズの数も提唱されるモデルで異なる。

人材採用においては「候補者体験(Candidate Experience:CX)」という言葉が重要視されるようになってきた。そのため、2023年6月に発行されたリクルートメントのガイドラインの国際規格であるISO 30405(※1)においても、候補者体験が重要な考え方としてハイライトされるようになった。

候補者体験という言葉は2011年にゲリー・クリスピン(Gerry Crispin)とマーク・メーラー(Mark Mehler)によって定義された(※2)。当初は応募者(「応募者(Applicant)」は企業の採用候補になった段階で「候補者」になる)が経験する6つのフェーズにおける体験向上を提供する「6フェーズモデル(6-phase model)」が提唱されたが、現在は、6フェーズモデル以外のさまざまなモデルが提唱されており、フェーズの数も提唱されるモデルで異なる。

ISO 30405では、以下の6つのフェーズが示されており、6つのフェーズトータルで候補者体験をいかに高めるかが重要視されている。

米国など海外では、候補者体験のベンチマーク調査や候補者体験の表彰イベントなども増加しており、候補者体験を強化する企業が増えている。日本ではまだ候補者体験のベンチマーク調査をするほどまで候補者体験向上に取り組む企業は多くないが、候補者体験の重要性の認識は高まっており、候補者体験を測定するツールが市場において増えてきた。候補者体験の測定については、それぞれのフェーズにおける数値、フェーズ間のコンバージョン率、応募から採用までの時間などの測定に加え、候補者へのアンケートによるサーベイといった測定も行われている。

労働人口の不足が年々深刻化する中、候補者体験の向上はますます重要になる。また、候補者体験向上はエンプロイヤーブランド向上にもつながる。候補者体験の測定をしながらPDCAサイクルを回して候補者体験の常時改善を進めることが、これからの日本企業にとって重要になるであろう。

※1:International Organization for Standardization「ISO 30405:2023 Human resource management – Guidelines on recruitment」ISO Webサイト(2023年/https://www.iso.org/standard/79488.html)

※2:Gerry Crispin, Mark Mehler「The Candidate Experience: What they say it is; What it really is; and, What it can be.」CareerXroads(2011年)

労働人口の不足が年々深刻化する中、候補者体験の向上はますます重要になる。また、候補者体験向上はエンプロイヤーブランド向上にもつながる。候補者体験の測定をしながらPDCAサイクルを回して候補者体験の常時改善を進めることが、これからの日本企業にとって重要になるであろう。

※1:International Organization for Standardization「ISO 30405:2023 Human resource management – Guidelines on recruitment」ISO Webサイト(2023年/https://www.iso.org/standard/79488.html)

※2:Gerry Crispin, Mark Mehler「The Candidate Experience: What they say it is; What it really is; and, What it can be.」CareerXroads(2011年)

- 【執筆者プロフィール】

-

岩本 隆(いわもと たかし)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。