エンプロイヤーブランド

岩本 隆 2024.11.20

- 人事

- 採用

エンプロイヤーブランドは雇用主ブランドを表し、1990年代前半に使われ出した経営用語である。エンプロイヤーブランドは人材採用力を高める上で非常に重要であり、日本では今後、労働人口問題がより深刻になるためさらに重要度が高まる。

ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)の人材マネジメントのTC(Technical Committee:テクニカルコミッティー)であるISO/TC 260から、リクルートメントのガイドラインの国際規格であるISO 30405が発行されており、その附属書にリクルートメントに関係するエンプロイヤーブランドの測定方法が示されている。ISO 30405のタイトルは「Guidelines on recruitment(リクルートメントにおけるガイドライン)」であり、2016年に初版が発行され、2023年6月に改訂版が発行されている(※1)。

エンプロイヤーブランドの測定方法については、さまざまな企業・団体からも示されているが、本稿ではISO 30405で示されている測定方法を紹介する。ISO 30405の日本語版はまだ発行されていないため、翻訳は公式なものではなく筆者によるものである。ISO 30405の附属書ではエンプロイヤーブランドの測定方法として以下の11が示されている。

(1)ジョブの応募者の数

(2)ジョブを決めていない応募者の数

(3)KSA(Knowledge, skills and abilities:ナレッジ、スキル、能力)が募集するジョブの特徴を満たす、または、超える応募者の数

(4)特別なキャンペーンに応える応募者の数

(5)候補者プールに移行する応募者のパーセンテージ

(6)空きポジションを埋めるのにかかる平均時間(日数)

(7)それぞれの空きポジションにおけるオファーに対する承諾比率

(8)それぞれの空きポジションにおいて予定された開始日に仕事を始める、選ばれた候補者のパーセンテージ

(9)それぞれの空きポジションにおける従業員によるリファラル採用の数

(10)新入従業員の入社後一定期間(6カ月、1年など)のリテンション:各組織で期間を定めた上で、リテンションについて数値やパーセンテージで示す

(11)入社後、組織に典型的な期間内に昇格する新入従業員の数

なお、レファラル採用とは自社の従業員から知人を紹介してもらう採用手法、リテンションとは人材の定着・維持を指す。

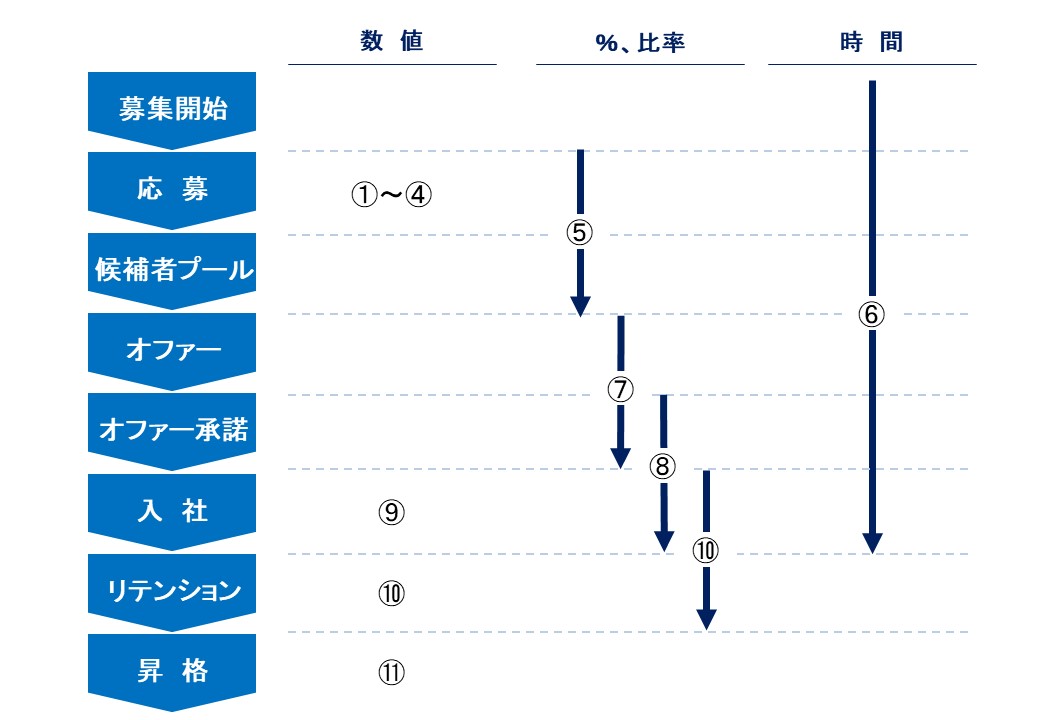

11の測定方法では、数値(number)、パーセンテージ(percentage)、比率(ratio)、時間(time)などで定量化することになる。図表に、募集開始から昇格までのプロセスにおける各測定方法の位置付けを示す。

ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)の人材マネジメントのTC(Technical Committee:テクニカルコミッティー)であるISO/TC 260から、リクルートメントのガイドラインの国際規格であるISO 30405が発行されており、その附属書にリクルートメントに関係するエンプロイヤーブランドの測定方法が示されている。ISO 30405のタイトルは「Guidelines on recruitment(リクルートメントにおけるガイドライン)」であり、2016年に初版が発行され、2023年6月に改訂版が発行されている(※1)。

エンプロイヤーブランドの測定方法については、さまざまな企業・団体からも示されているが、本稿ではISO 30405で示されている測定方法を紹介する。ISO 30405の日本語版はまだ発行されていないため、翻訳は公式なものではなく筆者によるものである。ISO 30405の附属書ではエンプロイヤーブランドの測定方法として以下の11が示されている。

(1)ジョブの応募者の数

(2)ジョブを決めていない応募者の数

(3)KSA(Knowledge, skills and abilities:ナレッジ、スキル、能力)が募集するジョブの特徴を満たす、または、超える応募者の数

(4)特別なキャンペーンに応える応募者の数

(5)候補者プールに移行する応募者のパーセンテージ

(6)空きポジションを埋めるのにかかる平均時間(日数)

(7)それぞれの空きポジションにおけるオファーに対する承諾比率

(8)それぞれの空きポジションにおいて予定された開始日に仕事を始める、選ばれた候補者のパーセンテージ

(9)それぞれの空きポジションにおける従業員によるリファラル採用の数

(10)新入従業員の入社後一定期間(6カ月、1年など)のリテンション:各組織で期間を定めた上で、リテンションについて数値やパーセンテージで示す

(11)入社後、組織に典型的な期間内に昇格する新入従業員の数

なお、レファラル採用とは自社の従業員から知人を紹介してもらう採用手法、リテンションとは人材の定着・維持を指す。

11の測定方法では、数値(number)、パーセンテージ(percentage)、比率(ratio)、時間(time)などで定量化することになる。図表に、募集開始から昇格までのプロセスにおける各測定方法の位置付けを示す。

人材争奪戦が今後ますます激化する中で、自社のエンプロイヤーブランド力を測り、他社に比べて、どこが強くてどこが弱いかを明確にした上で、戦略的にエンプロイヤーブランディングの施策を取ることが一層重要になる。本稿が自社のエンプロイヤーブランド力の測定の参考になれば幸いである。

※1:ISO「ISO 30405:2023 Human resource management – Guidelines on recruitment」ISO Webサイト(https://www.iso.org/standard/79488.html)

※1:ISO「ISO 30405:2023 Human resource management – Guidelines on recruitment」ISO Webサイト(https://www.iso.org/standard/79488.html)

- 【執筆者プロフィール】

-

岩本 隆(いわもと たかし)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。