ジョブ型人事のためのスキルプラットフォーム

岩本 隆 2024.10.02

- 人事

2024年6月21日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」でジョブ型人事指針を策定する旨が定められ、2024年8月28日に、内閣官房、経済産業省、厚生労働省が「ジョブ型人事指針」を公表した(※1)。本指針は、三位一体労働市場改革分科会において2023年4月から2024年7月まで全10回にわたって議論が行われた上で取りまとめられた。ジョブ型人事指針の目的は、日本企業の競争力維持のため、日本企業にジョブ型人事の導入を促すことである。

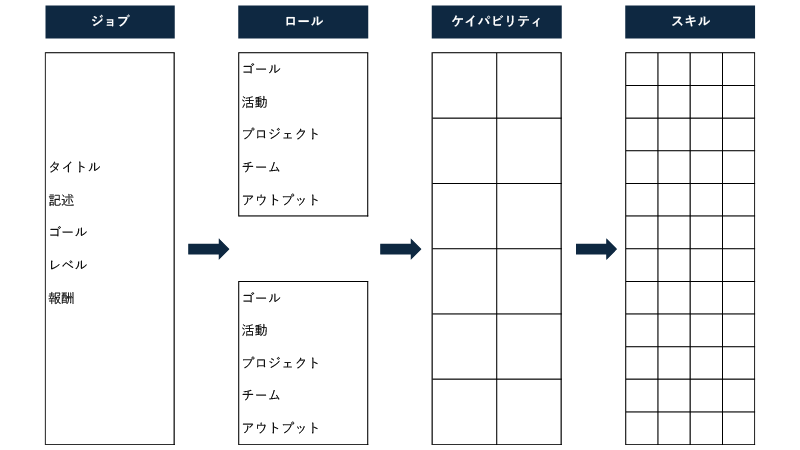

図表1に、ジョブ(Job)、ロール(Role)、ケイパビリティ(Capability)、スキル(Skill)の関係を示す。ジョブは職務、ロールは役割、ケイパビリティはロールを果たすために機能するスキルの集合体を指している。ジョブ型人事を導入する場合、まずは、ジョブを定義して個々の役職員のジョブディスクリプションをつくる。それをロールに分ける。さらに、ロールを果たすために必要なケイパビリティを定義し、ケイパビリティを構成するスキルを定義する。従って、ジョブ型人事を導入するためには、自社のあらゆるジョブに必要となるスキルを整理して、スキルマップを作成してマネジメントをすることが必要となる。

図表1に、ジョブ(Job)、ロール(Role)、ケイパビリティ(Capability)、スキル(Skill)の関係を示す。ジョブは職務、ロールは役割、ケイパビリティはロールを果たすために機能するスキルの集合体を指している。ジョブ型人事を導入する場合、まずは、ジョブを定義して個々の役職員のジョブディスクリプションをつくる。それをロールに分ける。さらに、ロールを果たすために必要なケイパビリティを定義し、ケイパビリティを構成するスキルを定義する。従って、ジョブ型人事を導入するためには、自社のあらゆるジョブに必要となるスキルを整理して、スキルマップを作成してマネジメントをすることが必要となる。

(Josh Bersin(※2)の資料を元に筆者翻訳)

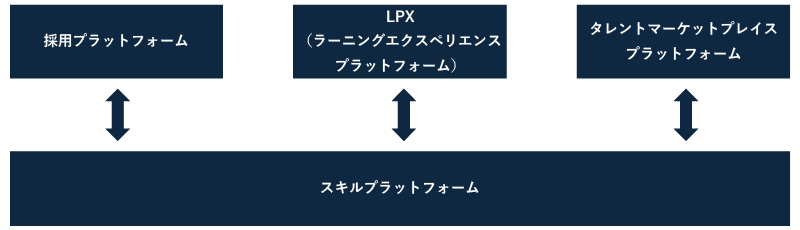

ジョブ型人事を導入する企業の増加とともにスキルマップを活用する企業が増加しており、それに伴って、スキルマップ活用をサポートするスキルプラットフォームのクラウドアプリケーションが市場で増加している。スキルプラットフォームは、人材マネジメントの他のプラットフォームとスキルデータで連携すると効果的である。図表2に、スキルプラットフォームと他のプラットフォームとの連携のイメージを示す。

LXP(Learning Experience Platform:ラーニングエクスペリエンスプラットフォーム)は、学習者が自ら学ぶ環境を整えたプラットフォームであり、タレントマーケットプレイスプラットフォームは、自社内の異動を円滑にするためのプラットフォームである。スキルプラットフォーム上でスキルマップが整備されていれば、スキルギャップが明確になり、明確になったスキルギャップを元に、採用やラーニングや社内異動を体系的に進めることができる。

※1:内閣官房、経済産業省、厚生労働省「ジョブ型人事指針」内閣官房ウェブサイト(2024年/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf)

※2:Josh Bersin、「Eight Learnings About Jobs, Skills, And Org Design. And The Apple Genius Bar.」(2021年/https://joshbersin.com/2021/08/eight-learnings-about-jobs-skills-and-org-design-and-the-apple-genius-bar/)

※1:内閣官房、経済産業省、厚生労働省「ジョブ型人事指針」内閣官房ウェブサイト(2024年/https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf)

※2:Josh Bersin、「Eight Learnings About Jobs, Skills, And Org Design. And The Apple Genius Bar.」(2021年/https://joshbersin.com/2021/08/eight-learnings-about-jobs-skills-and-org-design-and-the-apple-genius-bar/)

- 【執筆者プロフィール】

-

岩本 隆(いわもと たかし)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院工学・応用科学研究科材料学・材料工学専攻Ph.D.。日本モトローラ、日本ルーセント・テクノロジー、ノキア・ジャパン、ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授、2022年12月より慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。ICT CONNECT 21理事、日本CHRO協会理事、日本パブリックアフェアーズ協会理事、SDGs Innovation HUB理事、デジタル田園都市国家構想応援団理事、オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。