【第5回】勤務間インターバル制(1)―社労士が見る時事ニュース

小宮弘子 2018.05.30

- 働き方改革

勤務間インターバルを導入する場合の留意点

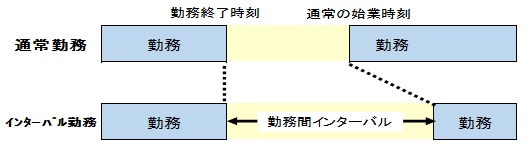

長時間労働の是正対策の一つとして、勤務間インターバル制度があります。これは、「勤務終了後から翌日の勤務開始時刻まで一定時間を確保する制度」です。働き方改革実行計画においては、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を事業者に課すとしています。今回は、この勤務間インターバル制度を導入する場合の留意点について確認しておきます。勤務間インターバルがとりあげられる背景とは

長時間労働がもたらす弊害は、脳・心臓疾患や精神疾患への影響のほか、ワークライフバランスが進まないことによる人材流出や人材確保が困難になるといった点も挙げられます。そして、企業の安全配慮義務の観点からも、必要な睡眠をとり十分な休息を確保することは、疲労の蓄積を防ぐ重要な施策です。このような観点から勤務間インターバル制度が注目されています。勤務間インターバル制度を導入する場合の留意点

勤務間インターバル制度のイメージは次表の通りです。

(1)検討事項

□インターバルを何時間にするか(実態や業務の特性を考慮)

□制度の位置づけ(強制的な就業制限、例外ありとするか等)

□翌日の勤務時間の取扱い(時差出勤扱い、勤務したものとみなす等)

□手続き(強制、申請・承認制)

(2)インターバル制度の例外扱い

システム障害や緊急事態の場合には、インターバルを置くことが困難な場合があります。このような場合は例外扱いとする等、柔軟な対応ができるようにしましょう。

(3)導入パターン1:時差出勤方式

始業・終業時刻が双方スライドするだけで、1日の所定労働時間は変わりません。賃金についても所定労働時間の勤務があり、取り扱いの変更はありません。ただし、時間外手当の支払い基準を時間帯で規定している場合は、割増賃金の支払いが必要になるため、労働時間数に対する割増賃金の支払規定に改定することを検討するべきでしょう。

例)17時30分以降は125%の時間外手当を支払う。これでは13時から所定の8時間勤務する場合であっても、17時30分以降は割増賃金の支払いが必要になります。

また、時差出勤方式の注意点としては、時間外勤務の終了時刻によっては、翌日の始業・終業時刻が大幅に繰下がることもあり、翌々日以降の勤務にも影響する可能性があることです。(終業が翌日の明け方になると次の始業が夕方・終業が深夜に)

(4)導入パターン2:始業時刻のみ繰下げ方式(終業時刻は繰下げない)

始業時刻のみ繰下げ、実質短縮勤務扱いとする方法もあります。この場合は、短縮された時間の取り扱いが問題となります。会社が労働義務を免除したものとすれば有給扱い(出勤したものとみなす)にすることになります。就業しないことについて、労使合意があれば賃金控除することも可能ですが実務的には難しいと考えられます。また、本来の終業時刻以降に時間外労働が発生することもあり得ますから、短縮された時間と時間外労働の時間とのバランスを考えると、総労働時間はさほど増えないものの、時間外勤務手当は発生することが想定されます。

□インターバルを何時間にするか(実態や業務の特性を考慮)

□制度の位置づけ(強制的な就業制限、例外ありとするか等)

□翌日の勤務時間の取扱い(時差出勤扱い、勤務したものとみなす等)

□手続き(強制、申請・承認制)

(2)インターバル制度の例外扱い

システム障害や緊急事態の場合には、インターバルを置くことが困難な場合があります。このような場合は例外扱いとする等、柔軟な対応ができるようにしましょう。

(3)導入パターン1:時差出勤方式

始業・終業時刻が双方スライドするだけで、1日の所定労働時間は変わりません。賃金についても所定労働時間の勤務があり、取り扱いの変更はありません。ただし、時間外手当の支払い基準を時間帯で規定している場合は、割増賃金の支払いが必要になるため、労働時間数に対する割増賃金の支払規定に改定することを検討するべきでしょう。

例)17時30分以降は125%の時間外手当を支払う。これでは13時から所定の8時間勤務する場合であっても、17時30分以降は割増賃金の支払いが必要になります。

また、時差出勤方式の注意点としては、時間外勤務の終了時刻によっては、翌日の始業・終業時刻が大幅に繰下がることもあり、翌々日以降の勤務にも影響する可能性があることです。(終業が翌日の明け方になると次の始業が夕方・終業が深夜に)

(4)導入パターン2:始業時刻のみ繰下げ方式(終業時刻は繰下げない)

始業時刻のみ繰下げ、実質短縮勤務扱いとする方法もあります。この場合は、短縮された時間の取り扱いが問題となります。会社が労働義務を免除したものとすれば有給扱い(出勤したものとみなす)にすることになります。就業しないことについて、労使合意があれば賃金控除することも可能ですが実務的には難しいと考えられます。また、本来の終業時刻以降に時間外労働が発生することもあり得ますから、短縮された時間と時間外労働の時間とのバランスを考えると、総労働時間はさほど増えないものの、時間外勤務手当は発生することが想定されます。

特定社会保険労務士 小宮弘子(こみやひろこ)氏

トムズ・コンサルタント株式会社 代表取締役社長

大手都市銀行本部および100%子会社で、人事総務部門を経験の後、平成15年にトムズ・コンサルタント株式会社へ入社。人事・労務問題のトラブルを解決、諸規定、賃金・評価制度の改定をはじめ、社内制度全般のコンサルティングを中心に行う。著書に『この1冊でポイントがわかる「働き方改革」の教科書』(共著)など。