【第5回】あ、それ、AIが書きます。〈前半〉―クリエイティブの超・変化がやってきた

黒澤晃 2018.01.24

- AI

コピーライター出身だけに、AIによる文章自動生成にはことさら敏感なのかもしれません。レッジさんが開発した、中部経済新聞の記事生成、さらにアイドルのTwitterのつぶやき生成のニュースには興味がわきます。いわゆる「AI記者」の現実が、あと少しのところまできているわけですね。開発意図から、苦労話、今後の方向性まで、いろいろ聞いて来ました。

なお、今回の取材レポートは、2回に分けます。というのも、中村さんとのお話、すごく弾んで、取材後半はAIの核心にふれる面白い話が次々と出てきたので。1回目は、「開発事例」を軸に、2回目は「AI最新動向」を軸にすすめたいと思います。取材中に登場する開発事例は、ぜひ下記も併せて読んでみてください。

◎AI記者 ◎Twitter投稿代行 ◎家電FAQ-bot ◎機械学習型ペット

黒澤:テーマとして、クリエイティビティ×AIでお話をうかがいます。受付をAIでやるとかではなくて、です。

中村:新しい価値をつくり出すのにAIをいかに活用するか? という話ですよね。いやもう、本当にそれがベストだと思います。AIによるコストカットばかりに目を向けても仕方がないと思っています。

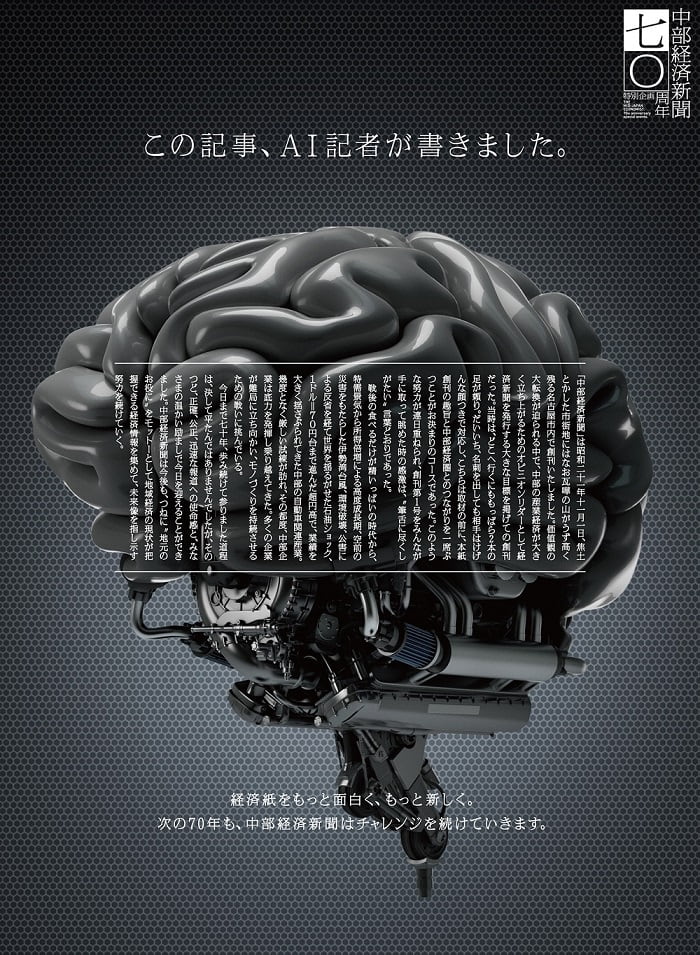

黒澤:中部経済新聞は、インパクトありました。創刊70周年記念の新聞記事生成の話。コピーで言うところのボディコピー。コピーライターでも、気合いをいれて、とりかからなければいけない種類の仕事です。

中村:データセクションさんとの共同プロジェクトで開発したAIを使い原稿を生成していますが、実は意外と人間と近いアプローチを取っています。かなり人間に近いですね。たとえば、一切文章を書いたことがない新人に、何かのお題を与えて文章を書いてもらおうとなった場合を想像してみてください。過去にこんな感じで書いてたんだよっていう資料を与えます。そのうえで、文章の流れを、中部経済新聞が70周年迎えたって事実ベースを最初に書いて、次に創業当時を振り返った話にして、さらに最近こんな感じのことが起こってるって今の話を入れて、最後に未来の話でこれからも私たち頑張りますみたいな話をしなさいと教えます。そういう章立てを考えて、それに沿って文章を書いてごらんとやるわけです。こういう指示を出すのは人間の仕事の時でも同じ手順だと思うんですけど、まさにその手順を踏んでいるんです。

なお、今回の取材レポートは、2回に分けます。というのも、中村さんとのお話、すごく弾んで、取材後半はAIの核心にふれる面白い話が次々と出てきたので。1回目は、「開発事例」を軸に、2回目は「AI最新動向」を軸にすすめたいと思います。取材中に登場する開発事例は、ぜひ下記も併せて読んでみてください。

◎AI記者 ◎Twitter投稿代行 ◎家電FAQ-bot ◎機械学習型ペット

黒澤:テーマとして、クリエイティビティ×AIでお話をうかがいます。受付をAIでやるとかではなくて、です。

中村:新しい価値をつくり出すのにAIをいかに活用するか? という話ですよね。いやもう、本当にそれがベストだと思います。AIによるコストカットばかりに目を向けても仕方がないと思っています。

黒澤:中部経済新聞は、インパクトありました。創刊70周年記念の新聞記事生成の話。コピーで言うところのボディコピー。コピーライターでも、気合いをいれて、とりかからなければいけない種類の仕事です。

中村:データセクションさんとの共同プロジェクトで開発したAIを使い原稿を生成していますが、実は意外と人間と近いアプローチを取っています。かなり人間に近いですね。たとえば、一切文章を書いたことがない新人に、何かのお題を与えて文章を書いてもらおうとなった場合を想像してみてください。過去にこんな感じで書いてたんだよっていう資料を与えます。そのうえで、文章の流れを、中部経済新聞が70周年迎えたって事実ベースを最初に書いて、次に創業当時を振り返った話にして、さらに最近こんな感じのことが起こってるって今の話を入れて、最後に未来の話でこれからも私たち頑張りますみたいな話をしなさいと教えます。そういう章立てを考えて、それに沿って文章を書いてごらんとやるわけです。こういう指示を出すのは人間の仕事の時でも同じ手順だと思うんですけど、まさにその手順を踏んでいるんです。

黒澤:なるほど。僕も新人コピーライターに、同じように指示したことがあります(笑)。

中村:羅列のデータとして関連性を認識するのは、AIは得意なんです。日本語として、ある言葉の後ろに着きやすいのは何であるかを分析して学習して、最初の言葉はこれだから後ろはこれが来やすいよね、っていうのをカテゴリーごとにひも付けていく。データの配列はできるんです。ただこれを長文で生成しようと思うと、ニュースだからニュース記事、コラムだからコラム記事っぽいものをわーっと学習させても意味がない状態になってしまいます。全体としての意味を持たない状態です。たしかに日本語としてはつながって読める。前後の文もつながっているし、日本語としても合っているんですけど、なんのこっちゃわからん文章になる。言いたいことがさっぱりわからなくなる。

黒澤:全体としての意味づくりは、確かに難しそうです。コピーライターでも資質が表われやすいポイントです。

中村:そうなんです。ですから、並びとして正しいものが生成できるという状態から、まずは人間として、最初の文節で何を伝えたいのかっていう意図とか、狙いにいく意味情報みたいなものを与えてあげます。10文字とか20文字で。それで、その10文字とか20文字の指示をAIが分析して、結果、150文字やら200文字になった時に、全体として同じ方向を向いている文章になるようにしています。

中村:羅列のデータとして関連性を認識するのは、AIは得意なんです。日本語として、ある言葉の後ろに着きやすいのは何であるかを分析して学習して、最初の言葉はこれだから後ろはこれが来やすいよね、っていうのをカテゴリーごとにひも付けていく。データの配列はできるんです。ただこれを長文で生成しようと思うと、ニュースだからニュース記事、コラムだからコラム記事っぽいものをわーっと学習させても意味がない状態になってしまいます。全体としての意味を持たない状態です。たしかに日本語としてはつながって読める。前後の文もつながっているし、日本語としても合っているんですけど、なんのこっちゃわからん文章になる。言いたいことがさっぱりわからなくなる。

黒澤:全体としての意味づくりは、確かに難しそうです。コピーライターでも資質が表われやすいポイントです。

中村:そうなんです。ですから、並びとして正しいものが生成できるという状態から、まずは人間として、最初の文節で何を伝えたいのかっていう意図とか、狙いにいく意味情報みたいなものを与えてあげます。10文字とか20文字で。それで、その10文字とか20文字の指示をAIが分析して、結果、150文字やら200文字になった時に、全体として同じ方向を向いている文章になるようにしています。

黒澤:意味情報って具体的にはどんなことなのでしょうか。

中村:ちょっとイメージがつきにくいと思うんですけど、その言葉が持っているベクトルを数値情報に置き換えて、上に○○、下に□□っといった情報が並んだ時に、全体としてどういう方向性になるかが決まります。これによって、最初に与えられた20文字の持っている言葉のベクトル情報と、だいたい同じ方向の200文字になるよう命令します。これを一切行わないで、ユーザーから言われたことに対して「答える」であるとか、自然に学習したものの中からいま重要度が高いと感じたものを発話するようにしてしまうと、何を重要な情報と見なすのか? のコントロールが効かなくなってしまう。たくさん使われる文章は人気が高いものなんだって学習してしまい、学習の偏りや、過学習といった状態が起こってしまいやすくなります。なんて発話してほしいのかっていう意思が入っていない状態は怖いんです。企業体が使おうとしたときに、非常にリスクがあり、コントロール不能になってしまいます。新人ライターに好きに書いていいよって言って、デスクを通さないでそのまま新聞に載るみたいなものです。

黒澤:学習の意味や方向性がわからないと、めちゃくちゃになる可能性があるんですね。ますます人間といっしょです(笑)。

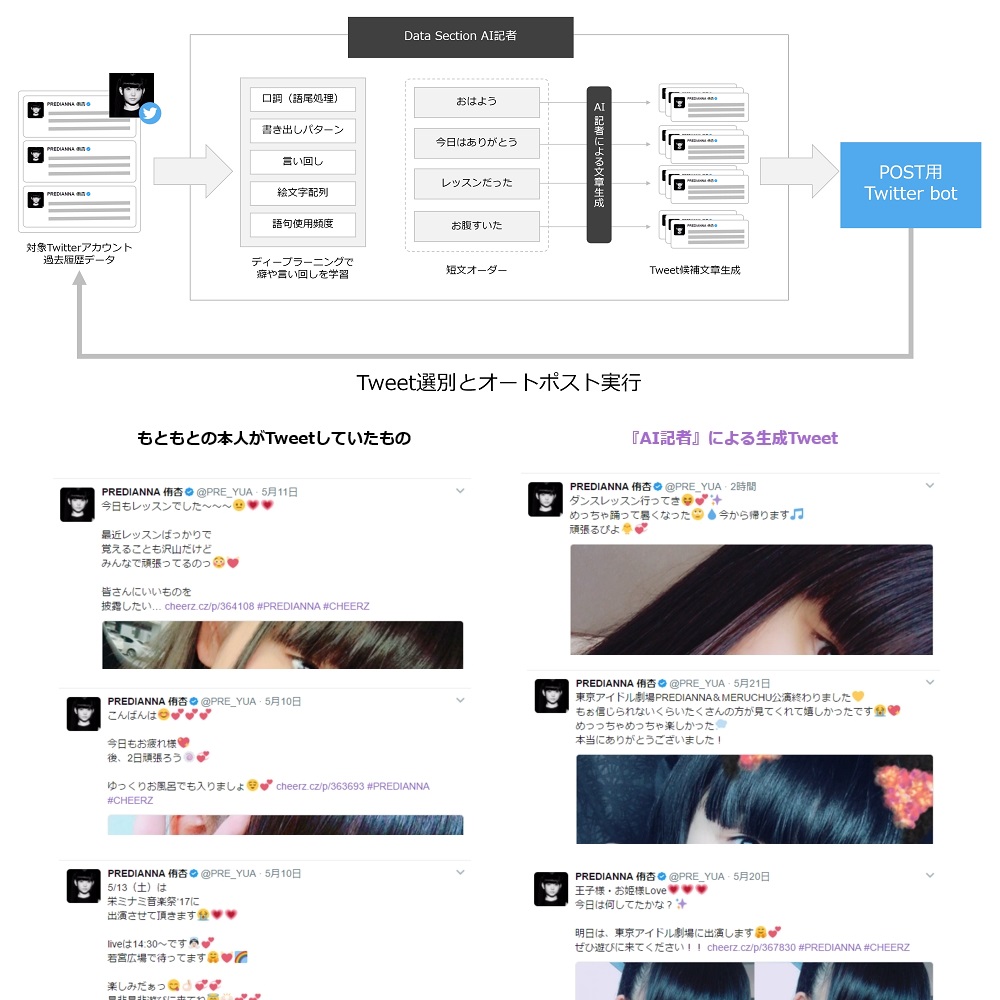

中村:まったく同じ構造を使ったのが、アイドルの侑杏(ゆあ)ちゃんのプロジェクトです。中部経済新聞の場合は、長い歴史のなかで、これまで書いてきたコラムであったり、社説であったりとかの口調を学習しているんです。末尾の締め方や言葉遣いや送り仮名などはコラムや社説らしさを学習した状態で、細かく特徴付けを行っています。対してこちらの侑杏ちゃんの場合は、彼女がそれまでつぶやいていた3000ツイート前後の文字情報から、「何時ごろ」に「どんな意味を持った」、「どんな装飾」のツイートをしているか、絵文字も含めてすべて文字データとして解析しました。

中村:ちょっとイメージがつきにくいと思うんですけど、その言葉が持っているベクトルを数値情報に置き換えて、上に○○、下に□□っといった情報が並んだ時に、全体としてどういう方向性になるかが決まります。これによって、最初に与えられた20文字の持っている言葉のベクトル情報と、だいたい同じ方向の200文字になるよう命令します。これを一切行わないで、ユーザーから言われたことに対して「答える」であるとか、自然に学習したものの中からいま重要度が高いと感じたものを発話するようにしてしまうと、何を重要な情報と見なすのか? のコントロールが効かなくなってしまう。たくさん使われる文章は人気が高いものなんだって学習してしまい、学習の偏りや、過学習といった状態が起こってしまいやすくなります。なんて発話してほしいのかっていう意思が入っていない状態は怖いんです。企業体が使おうとしたときに、非常にリスクがあり、コントロール不能になってしまいます。新人ライターに好きに書いていいよって言って、デスクを通さないでそのまま新聞に載るみたいなものです。

黒澤:学習の意味や方向性がわからないと、めちゃくちゃになる可能性があるんですね。ますます人間といっしょです(笑)。

中村:まったく同じ構造を使ったのが、アイドルの侑杏(ゆあ)ちゃんのプロジェクトです。中部経済新聞の場合は、長い歴史のなかで、これまで書いてきたコラムであったり、社説であったりとかの口調を学習しているんです。末尾の締め方や言葉遣いや送り仮名などはコラムや社説らしさを学習した状態で、細かく特徴付けを行っています。対してこちらの侑杏ちゃんの場合は、彼女がそれまでつぶやいていた3000ツイート前後の文字情報から、「何時ごろ」に「どんな意味を持った」、「どんな装飾」のツイートをしているか、絵文字も含めてすべて文字データとして解析しました。

黒澤:アイドルのツイッターでAIが代わりにつぶやくという、前代未聞のプロジェクトですね。

中村:たとえば、午前7時に彼女がつぶやく「おはよう」ツイートの場合。意味情報として “おはよう”と方向性が近いものを生成してと命令を出すと、「王子様、お姫様、おはよーん」とか言い出す。「こんばんは」とかも、「こんばんは!今日もお疲れ様!明日も○○!」って吐き出される。そう、実はこのプロジェクトHAKUHODO THE DAYさんと一緒にやったんですよ。特に、Tさんという方と。

黒澤:はい、知ってます。Tは僕の元・部下です(笑)。

中村:そうですか! 彼が侑杏ちゃんを選んできた理由が面白くて、すごくボットっぽいつぶやきをする女の子だから多分ノイズが少ないはず。学習がうまくいくんじゃないかって。実際そうだったんですよ。ほとんどノイズがなく、凄くシンプルで、模倣ができてしまった。だから、運用をはじめて3日ぐらい経った時にもうオートでボットが走っちゃってるので、我々もAIが動いているかどうかサーバのログを見ないとわからない状態(笑)。

黒澤:完璧になりすましに成功したんですね(笑)。

中村:どうみても人間がつぶやいているように見えましたね。侑杏ちゃんこの期間、自分でツイートするの止めてって言われたのを忘れて、自分でつぶやいちゃってるよ、たぶん。だから「止めてもらわなきゃっ」と我々が思って、事務所に報告をしたら、侑杏ちゃんからの返答は「え?私つぶやいてません」だったんです。運営側も開発陣もみんな騙されたっていう。

黒澤:AIによる自動投稿の運用期間は2週間だったと思いますが、これって後からリリースでしたか? ファンの方も、途中まで気付かなかったんですか?

中村:実は、AIでしたって、途中でリリースしました。しばらく運用して、「きみら騙されてやんの!」ってリリース打った方が盛り上がるかも? という話になりまして。しばらくアイドルファンの方々からは「俺らの推しは本当に人間なのか」という疑心暗鬼状態のツイートが飛び交いました。

黒澤:そこが面白いところなのかもしれませんね。本人がつぶやいているのか、ボットなのか、がファンの話題になったりする。境界を曖昧にすることで、拡散が起きる。

中村:結果的に、境界は曖昧になりました。たかが数文字から140文字程度で生成して、本人とまったく見分けがつかない状態をつくり上げることに成功したので、今応用の話がきています。人格っていうより、文章の書き口ってところに制限してやれば、結構うまくいくというのがわかった。

黒澤:侑杏ちゃん自身も楽になったかもしれませんね。投稿しなくていい! みたいな。僕もTwitterをやっているのでわかりますが、つぶやかなきゃ、というのがプレッシャーになるときもあります。

中村:そうですね、侑杏(ゆあ)ちゃんはその期間何もしていなかったんで。歌のレッスンとかびっちりできたかもしれません。

黒澤:企業のSNSの発信者はそうとう大変って聞きますので、活用できる可能性があります。

中村:実は、そこに優秀な人材を置きがちだと思うんです。企業にとって最先端の分野だということもありますし。でも、つぶやかなきゃいけないものは、自動で、口調も学習したうえで問題なくやってくれる。告知系とかは特にそうですね。それはもうボットに任せておいて、ユーザーが盛り上がっているところに投稿して参加したりとかを人間が担当したほうがいい。考えながら書かなきゃいけないところに時間が割けるようになっていくといいですよね。コストカット発想ではなくて。

黒澤:活用が広がりそうだと思います。

中村:今、メディア各社さんからお問い合わせいただいています。番組系の情報だとつぶやかなきゃいけない、つぶやかない限り届かない情報が結構あったりします。今は、それをやるのにAD(アシスタントディレクター)一人ベタづきになっている。いやいや、それやるより、撮影現場行けってなると思うんです。現場でしかとれない楽屋裏の写真だったりを、その場にいるタレントマネージャーさんに了承貰って、撮らせてもらった写真を投稿する。そういうことを人間はやるべき。人間にしかできない仕事なんで。すでに素材があって、定型文の番宣みたいなのは、AIに任せる。そういうのは人間がやる必要はないんです。人間からAIに代替していく、よりローな情報ですね。そこにいなきゃ発信できないようなライブでリアルな情報は人間が、というのがベストではないかと思います。

黒澤:人間の可能性を広げるためのAIという考え方ですね。次に、「AIPET(アイペット)」についてお聞かせください。

中村:機械学習型ペット対話サービス『AI PET(アイ ペット)』β版ですね。ディープラーニングベースの感情分析と、レスポンス文生成の技術を使っています。ペットと会話できるみたいなものです。ペット登録して、その子の性格や、好きなものを入れると会話ができますっていうサービス。より自然な仮想人格との対話がどうできるかがテーマの開発です。こぼれ話ですが、実際それを運用してみて、数千人程度のゲストユーザーに使ってもらって、入力した言葉を調べてみると、かなり多くの人が「つかれた」と言ってる。この国は大変だぁ~、と思いました(笑)。ちょっとペットっぽい感じで「元気出すワン!」みたいに生成したり、「なになにどうしたの~?」とかも、聞くようにしたりもできます。癒しワードが発話されるように。

黒澤:たしかに自然な仮想人格との対話ですねぇ。

中村:そう、チャットボットの運用などで感じるんですが、対人間だとなかなか言えないことがチャットボットになら言えるのはやっぱり強い。クレームに近いような話って、相手がボットだっわかった時に、結構入れてくださったりする。

黒澤:こころのなかをあけすけにしゃべってくれる。

中村:パナソニックさんとチャットボットを一緒につくったことがあります。フルアニメーションの結ちゃん。それが、質問に答えるんです。動いてしゃべれるチャットボット。わざわざ声優さん使って、セリフに合わせて、アニメーションで動いてくれるっていうものです。コールセンターだったら聞かれないような質問に対して、細かいというよりは、ちょっと荒っぽいコミュニケーションをとれた。人間が事細かに丁寧に受け答えするより、動いて可愛いキャラがバシッと受け答えするということ。

中村:たとえば、午前7時に彼女がつぶやく「おはよう」ツイートの場合。意味情報として “おはよう”と方向性が近いものを生成してと命令を出すと、「王子様、お姫様、おはよーん」とか言い出す。「こんばんは」とかも、「こんばんは!今日もお疲れ様!明日も○○!」って吐き出される。そう、実はこのプロジェクトHAKUHODO THE DAYさんと一緒にやったんですよ。特に、Tさんという方と。

黒澤:はい、知ってます。Tは僕の元・部下です(笑)。

中村:そうですか! 彼が侑杏ちゃんを選んできた理由が面白くて、すごくボットっぽいつぶやきをする女の子だから多分ノイズが少ないはず。学習がうまくいくんじゃないかって。実際そうだったんですよ。ほとんどノイズがなく、凄くシンプルで、模倣ができてしまった。だから、運用をはじめて3日ぐらい経った時にもうオートでボットが走っちゃってるので、我々もAIが動いているかどうかサーバのログを見ないとわからない状態(笑)。

黒澤:完璧になりすましに成功したんですね(笑)。

中村:どうみても人間がつぶやいているように見えましたね。侑杏ちゃんこの期間、自分でツイートするの止めてって言われたのを忘れて、自分でつぶやいちゃってるよ、たぶん。だから「止めてもらわなきゃっ」と我々が思って、事務所に報告をしたら、侑杏ちゃんからの返答は「え?私つぶやいてません」だったんです。運営側も開発陣もみんな騙されたっていう。

黒澤:AIによる自動投稿の運用期間は2週間だったと思いますが、これって後からリリースでしたか? ファンの方も、途中まで気付かなかったんですか?

中村:実は、AIでしたって、途中でリリースしました。しばらく運用して、「きみら騙されてやんの!」ってリリース打った方が盛り上がるかも? という話になりまして。しばらくアイドルファンの方々からは「俺らの推しは本当に人間なのか」という疑心暗鬼状態のツイートが飛び交いました。

黒澤:そこが面白いところなのかもしれませんね。本人がつぶやいているのか、ボットなのか、がファンの話題になったりする。境界を曖昧にすることで、拡散が起きる。

中村:結果的に、境界は曖昧になりました。たかが数文字から140文字程度で生成して、本人とまったく見分けがつかない状態をつくり上げることに成功したので、今応用の話がきています。人格っていうより、文章の書き口ってところに制限してやれば、結構うまくいくというのがわかった。

黒澤:侑杏ちゃん自身も楽になったかもしれませんね。投稿しなくていい! みたいな。僕もTwitterをやっているのでわかりますが、つぶやかなきゃ、というのがプレッシャーになるときもあります。

中村:そうですね、侑杏(ゆあ)ちゃんはその期間何もしていなかったんで。歌のレッスンとかびっちりできたかもしれません。

黒澤:企業のSNSの発信者はそうとう大変って聞きますので、活用できる可能性があります。

中村:実は、そこに優秀な人材を置きがちだと思うんです。企業にとって最先端の分野だということもありますし。でも、つぶやかなきゃいけないものは、自動で、口調も学習したうえで問題なくやってくれる。告知系とかは特にそうですね。それはもうボットに任せておいて、ユーザーが盛り上がっているところに投稿して参加したりとかを人間が担当したほうがいい。考えながら書かなきゃいけないところに時間が割けるようになっていくといいですよね。コストカット発想ではなくて。

黒澤:活用が広がりそうだと思います。

中村:今、メディア各社さんからお問い合わせいただいています。番組系の情報だとつぶやかなきゃいけない、つぶやかない限り届かない情報が結構あったりします。今は、それをやるのにAD(アシスタントディレクター)一人ベタづきになっている。いやいや、それやるより、撮影現場行けってなると思うんです。現場でしかとれない楽屋裏の写真だったりを、その場にいるタレントマネージャーさんに了承貰って、撮らせてもらった写真を投稿する。そういうことを人間はやるべき。人間にしかできない仕事なんで。すでに素材があって、定型文の番宣みたいなのは、AIに任せる。そういうのは人間がやる必要はないんです。人間からAIに代替していく、よりローな情報ですね。そこにいなきゃ発信できないようなライブでリアルな情報は人間が、というのがベストではないかと思います。

黒澤:人間の可能性を広げるためのAIという考え方ですね。次に、「AIPET(アイペット)」についてお聞かせください。

中村:機械学習型ペット対話サービス『AI PET(アイ ペット)』β版ですね。ディープラーニングベースの感情分析と、レスポンス文生成の技術を使っています。ペットと会話できるみたいなものです。ペット登録して、その子の性格や、好きなものを入れると会話ができますっていうサービス。より自然な仮想人格との対話がどうできるかがテーマの開発です。こぼれ話ですが、実際それを運用してみて、数千人程度のゲストユーザーに使ってもらって、入力した言葉を調べてみると、かなり多くの人が「つかれた」と言ってる。この国は大変だぁ~、と思いました(笑)。ちょっとペットっぽい感じで「元気出すワン!」みたいに生成したり、「なになにどうしたの~?」とかも、聞くようにしたりもできます。癒しワードが発話されるように。

黒澤:たしかに自然な仮想人格との対話ですねぇ。

中村:そう、チャットボットの運用などで感じるんですが、対人間だとなかなか言えないことがチャットボットになら言えるのはやっぱり強い。クレームに近いような話って、相手がボットだっわかった時に、結構入れてくださったりする。

黒澤:こころのなかをあけすけにしゃべってくれる。

中村:パナソニックさんとチャットボットを一緒につくったことがあります。フルアニメーションの結ちゃん。それが、質問に答えるんです。動いてしゃべれるチャットボット。わざわざ声優さん使って、セリフに合わせて、アニメーションで動いてくれるっていうものです。コールセンターだったら聞かれないような質問に対して、細かいというよりは、ちょっと荒っぽいコミュニケーションをとれた。人間が事細かに丁寧に受け答えするより、動いて可愛いキャラがバシッと受け答えするということ。

黒澤:コミュニケーションの方法がAIによって、すごく変わってきそうですね。AIだからこそ、対話が深まることもありそうです。コピーライター出身ですので、中部経済新聞のAI記者についてもう少し詳しくお聞きしたいので、話を戻します。細かい話ですが、文字数の指定はしてありましたか。ちょうどいい感じの文字数だと感じたので。

中村:いえ。文字数はこちらでは指定していません。4文節くらいに分けられていたと思いますが、1文節あたりの文字量の適性は把握しているので、結果的にいい分量になったかと思います。

黒澤:段落分けはどうしましたか?

中村:あ、それは人間がやりました。AI記者は文章を長く書くだけで、まだ段落分けと言う意味付けはできません。

黒澤:この記事を書きあげるまでのどのくらいかかりましたか。

中村:このときは、大量の演算処理ができるマシンを用意せず、ありもののマシンでやりました。2週間くらい学習にかかりましたね。スペックの良いマシンを使えば、もっと短くできる可能性はあります。締切が1カ月後だったので、急造で組み立てましたね。ただ元々、特化型でつくってあるので、何を学習データとしていれようが、中部経済新聞コラム風の出力しか出てこないんです。「それでもいいですか?」とお聞きしたら、「ですよね…」というような話があって、まぁ、了解してもらいました。

黒澤:AIでできることに対して、使う側の理解もまだまだ必要ですね。

中村:「だって字を書けるんですよね。文章を書けるんですよね」と言われるんですが、「何でも書けるのと違います!」と言いたいです。もちろん、希望としては十分わかるんですが、面白い笑わせる文章が欲しいのであれば、「面白い笑わせる文章とは何か?」を判別できるエンジンをつくる必要があり、そのための学習データが必要になってしまう。だから、時間がかかるものなんです。何でも対応できる汎用型はまだまだ難しいんです。

黒澤:そういう意味では、この記事生成エンジンは今のところ、完全に中部経済新聞社の記者なんですね。

中村:そうです!

黒澤:それも面白いですね。逆に何でも書けちゃうと、中部経済新聞社としては、非常に使いにくいやつになってしまいます。

中村:なので、中部経済新聞らしい言葉、語り口調、切り口などは学習データのなかで相当重み付けをしました。データを注意深く置いています。結局、並列で全部学習してしまうと、その中で一番頻度の高いものをアウトプットしようとしてしまうので。その会社のトーンやマナーを覚えないと記者としては使えないと思います。

黒澤:僕も取材するまでは、AIは汎用型的なイメージが強かったんですが、特化型は非常に「真面目な人っぽい」ですね。一生懸命、その会社らしさを学習して。かわいいなぁ、って思いました(笑)。

中村:本当ですね(笑)。

この数ヶ月、AI取材をやるかたわら、若者や広告系のビジネスパーソンに「AIをどう思う?」をことあるごとに聞いてきた。AIにある種の恐怖感を覚える人(職を奪われる、もふくめ)、まだまだ未来のことだと思っている人、AIはSiriのことだとしか認識していない人。はっきり言えば、そういう人が大多数だった。ITがわからないお年寄りに聞いた訳ではないにもかかわらず。

今回、レッジさんの話のなかで深く感じたのは、「すすんでいる人はもうすすんでいる」ということだった。今までにないやり方でやったら、社会がよくなる、面白くなるという創造的マインドを持った人たちが、AIの時代をもう動かし出している。いや、実際に動いてもいる。AIを「自分ごと化」する。いつのテクノロジーの変革期でもそうであったように、その「自分ごと化」による創造性の先取りが、大きなチャンスを個人や企業に与えるのだ。そのことを強く思った。

第2話では、AIのよもやま話のなかから、AIの今後に対するヒントを得ようと思う。

黒澤晃(くろさわあきら)氏

横浜生まれ。東京大学卒業。1978年、広告会社・博報堂に入社。コピーライター、コピーディレクターを経て、クリエイティブディレクターになり、数々のブランディング広告を実施。日経広告賞など、受賞多数。2003年から、クリエイティブマネージメントを手がけ、博報堂クリエイターの採用・発掘・育成を行う。2013年退社。黒澤事務所を設立。東京コピーライターズクラブ(TCC)会員。